簡介

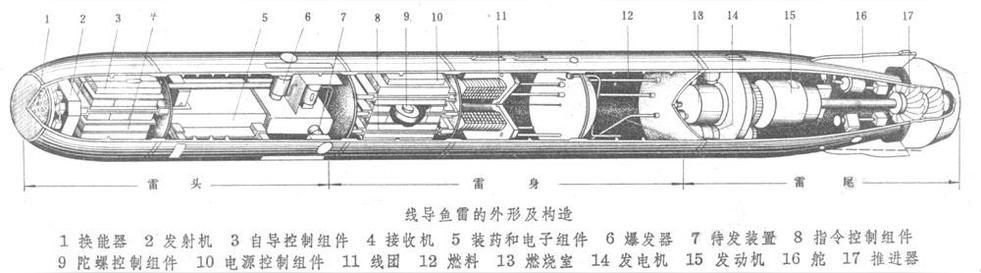

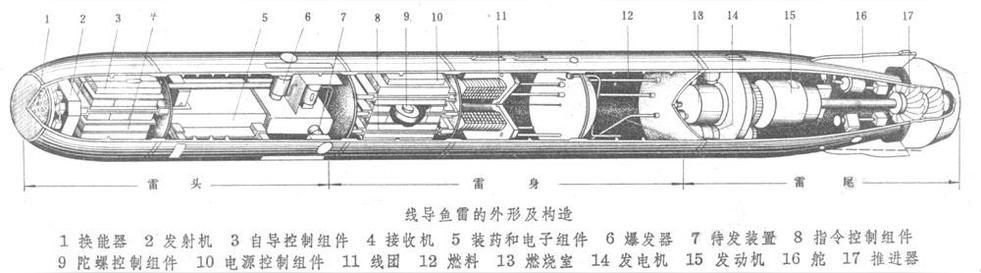

線導(dǎo)魚雷wire-guided torpedo

由發(fā)射臺通過導(dǎo)線傳輸指令控制導(dǎo)向目標(biāo)的魚雷。通常由潛艇和水面艦艇發(fā)射,也可由反潛直升機發(fā)射,用以攻擊潛艇和水面艦船。線導(dǎo)魚雷航速為35~60節(jié),最大航程達(dá)4.6萬米。線導(dǎo)魚雷發(fā)射后,魚雷通過導(dǎo)線向發(fā)射臺傳回自身的狀態(tài)、位置、目標(biāo)的方位、距離等信息,發(fā)射臺根據(jù)魚雷返回的信息發(fā)出遙控指令操縱魚雷攻擊目標(biāo)。線導(dǎo)魚雷的主要特點是由于導(dǎo)線傳輸指令,因而具有較好的抗干擾能力。

世界上第一枚線導(dǎo)魚雷是德國人在二次大戰(zhàn)中研制的“云雀”魚雷,1950年美國在此基礎(chǔ)上研仿的第一代MK37-1型電動自導(dǎo)線導(dǎo)魚雷正式服役。1957年服役的MK39和1964年服役的MK45是美國第二代線尋魚雷,60年代末的NT37-2C型魚雷為第三代,1975年研制成功的MK48-1型為第四代魚雷。除美國外,在線導(dǎo)魚雷方面有突出特色的還有意大利的A-184型、瑞典的TP-61和TP-42型、英國的MK24“虎魚”和“鯨魚”型魚雷等。

80年代以來,光纖制導(dǎo)技術(shù)開始用于魚雷線導(dǎo)方面。據(jù)說外徑為8.7毫米的光纜傳輸100公里,總重才6·6公斤,而現(xiàn)在魚霓的導(dǎo)線達(dá)100多公斤。在信息傳輸量方面則提高了5倍,每秒達(dá)70多個信息,而且衰減很小,保密性和抗干擾能力也很強,英國的MK24和“鯆魚”魚雷已使用光纖制導(dǎo)。

制導(dǎo)方式,通常為線導(dǎo)加末段聲自導(dǎo)。對魚雷的線導(dǎo)控制,由魚雷線導(dǎo)控制系統(tǒng)和發(fā)射平臺的魚雷射擊控制系統(tǒng)密切配合實現(xiàn)。魚雷線導(dǎo)控制系統(tǒng)由導(dǎo)線、放線器和導(dǎo)線傳輸設(shè)備等構(gòu)成。導(dǎo)線一般為直徑小于1.2毫米、芯線直徑小于0.4毫米的特制導(dǎo)線,具有較強拉力和抗腐蝕性能,分別存放在魚雷及其發(fā)射裝置的放線機構(gòu)內(nèi),其長度通常長達(dá)46公里(如MK48)比魚雷航程大數(shù)百至數(shù)千米。用以制導(dǎo)魚雷的導(dǎo)線芯線雖只有頭發(fā)絲那么細(xì),但每秒鐘可雙向傳輸14個信息,。

發(fā)射魚雷時,連接在發(fā)射平臺和魚雷上的導(dǎo)線同時放出,并隨魚雷向前運動不斷放線,使導(dǎo)線始終懸浮在水中處于基本不受力狀態(tài),保證發(fā)射平臺與魚雷之間的傳輸通暢。為了不影響艦艇的攻擊機動和保護導(dǎo)線,在發(fā)射艦艇一端,通常還隨魚雷發(fā)射伸出長約30~60米的軟管,以避免導(dǎo)線與艦體接觸受損。發(fā)射平臺通過導(dǎo)線傳輸控制魚雷的航向、航速、航深和姿態(tài)的指令;魚雷通過導(dǎo)線向發(fā)射平臺連續(xù)傳回自身的工作狀態(tài)、位置、運動姿態(tài),以及攻擊目標(biāo)的方位、距離和干擾情況等信息。發(fā)射平臺的魚雷射擊控制系統(tǒng),根據(jù)目標(biāo)和魚雷的運動參數(shù),經(jīng)自動實時處理后,向魚雷發(fā)出遙控指令,操縱魚雷導(dǎo)向目標(biāo)。魚雷進入聲自導(dǎo)作用距離范圍時,開啟自導(dǎo)系統(tǒng)搜索目標(biāo),先以被動聲自導(dǎo)方式低速運動;發(fā)現(xiàn)目標(biāo)后,自動跟蹤、識別目標(biāo),并適時轉(zhuǎn)入主動聲自導(dǎo)方式對目標(biāo)精確定位,轉(zhuǎn)入高速攻擊。此時,被動聲自導(dǎo)與線導(dǎo)處于監(jiān)控狀態(tài),一旦魚雷遭受干擾或未命中目標(biāo),則自動轉(zhuǎn)為線導(dǎo),重新進行搜索、攻擊。當(dāng)導(dǎo)線斷開或線導(dǎo)失控時,魚雷即自動以聲自導(dǎo)攻擊程序完成攻擊。在引導(dǎo)線導(dǎo)魚雷攻擊過程中,目標(biāo)、魚雷和發(fā)射平臺的位置和運動軌跡,均可顯示在魚雷射擊控制系統(tǒng)的顯示屏幕上,供指揮員隨時觀察、判斷和指揮操縱魚雷攻擊目標(biāo)。

線導(dǎo)魚雷的特點

線導(dǎo)魚雷

用一根細(xì)小的導(dǎo)線或光纖把發(fā)射平臺(艦艇、飛機或岸基)與魚雷連接起來,使發(fā)射平臺的火控系統(tǒng)和雷上裝置組成回路,用以對魚雷進行遙控,引導(dǎo)魚雷接近、捕獲和攻擊敵方艦艇,這種魚雷就是線導(dǎo)魚雷。因此,它具有其它魚雷難以比擬的優(yōu)點。捕捉目標(biāo)的概率高對距離遠(yuǎn)、速度大、機動性能強的目標(biāo),在目標(biāo)運動要素測定誤差較大、魚雷本身發(fā)射散布較大或自導(dǎo)作用距離較短時,魚雷捕捉目標(biāo)的概率將迅速降低,而線導(dǎo)魚雷發(fā)射后由發(fā)射艦艇直接操縱,可一直引導(dǎo)魚雷引導(dǎo)目標(biāo),大大提高了捕捉目標(biāo)的概率。

發(fā)射迅速魚雷發(fā)射前必須精確測定目標(biāo)運動要素,然后才能像魚雷設(shè)定射擊參數(shù),最后將魚雷射出。如使用線導(dǎo)魚雷,則在探測設(shè)備初步判別目標(biāo)方位距離的基礎(chǔ)上即可將魚雷射出,而后再精確測定目標(biāo)運動要素,通過導(dǎo)線隨時進行修正和導(dǎo)引。這樣就贏得了時間,利于先發(fā)制人。

抗干擾能力強因線導(dǎo)魚雷由發(fā)射艦艇直接操縱,所有對其干擾的器材將不起作用,故大大提高魚雷的抗干擾能力。

攻擊效果好魚雷在導(dǎo)引時,可不受自身噪聲的干擾,有利于提高魚雷的接敵速度,縮短從發(fā)射到命中的時間,降低目標(biāo)規(guī)避機動的效果。

機動靈活線導(dǎo)魚雷既可單雷射擊,也可多雷齊射,由發(fā)射艦船火控系統(tǒng)同時分別引導(dǎo),進行多目標(biāo)或多雷圍攻同一目標(biāo),甚至讓其脫離原攻擊目標(biāo),中途改變航向攻擊另一目標(biāo)。如英國Mk24線導(dǎo)魚雷的TIOS火控系統(tǒng)可以自動跟蹤6個目標(biāo)。此外,線導(dǎo)魚雷還可以和導(dǎo)彈進行合同攻擊,由線導(dǎo)魚雷先行發(fā)射并在接敵過程中對目標(biāo)進行補充識別,爾后發(fā)射導(dǎo)彈,雙管齊下,徹底摧毀敵目標(biāo)。

不過,由于發(fā)射線導(dǎo)魚雷時,發(fā)射艦艇或飛機和魚雷上都須增加一套線導(dǎo)設(shè)備,且拖掛導(dǎo)線,在一定程度上影響了魚雷的運動和艦艇的機動。

線導(dǎo)魚雷的使用

線導(dǎo)魚雷可由潛艇、水面艦艇和直升機等平臺發(fā)射。潛艇在水下航行,隱蔽性好,一般都能先于水面艦艇之前發(fā)現(xiàn)對方,實施水下隱蔽攻擊;潛對潛使用線導(dǎo)魚雷攻擊時,由于雙方處于等環(huán)境條件下,攻擊效果視雙方武器裝備的性能和誰先發(fā)現(xiàn)、先使用魚雷攻擊以及是否采取水聲對抗等情況而定。水面艦艇和直升機使用線導(dǎo)魚雷一般用于對潛攻擊,也是一種較好的反潛作戰(zhàn)方法。但所有的發(fā)射水平都須解決以下三個問題:

射擊陣位的選擇射擊陣位就是發(fā)射線導(dǎo)魚雷時目標(biāo)的距離和舷角。從理論上講,只要目標(biāo)位于線導(dǎo)魚雷的有效射程范圍之內(nèi),即可立即發(fā)射線導(dǎo)魚雷,但必須在艦艇聲納能測到目標(biāo)或目標(biāo)可由其它探測設(shè)備指示的前提下。因此,盡管目前Mk48等線導(dǎo)魚雷的射程已達(dá)到30-50海里,但艦艇發(fā)射線導(dǎo)魚雷必須與聲納等探測設(shè)備相匹配。西方海軍普遍認(rèn)為,艦艇依靠自身探測設(shè)備進行線導(dǎo)魚雷攻擊時,射擊距離一般不應(yīng)大于10海里,以提高攻擊效果。至于射擊舷角,潛艇水下可以在水面艦艇的任何舷角實施線導(dǎo)魚雷攻擊,但一般以水面艦艇兩舷小舷角攻擊為佳,以利于迅速接敵,速戰(zhàn)速決。對航速較高,航程較大的線導(dǎo)魚雷,特別是末制導(dǎo)以尾流自導(dǎo)為主的線導(dǎo)魚雷,也可采用艦艇危險特別是艦艇聲納無法探測目標(biāo)的尾部聲納盲區(qū)實施線導(dǎo)魚雷攻擊。而水面艦艇使用線導(dǎo)魚雷攻擊。而水面艦艇使用線導(dǎo)魚雷對潛攻擊時,為了保持艦艇占位、射雷和魚雷航行過程中的隱蔽性,選擇射擊陣位時一般要求:一、盡量避免從潛艇兩舷的遠(yuǎn)距離被動測距聲納的靈敏區(qū)占位和射雷;二、當(dāng)魚雷速度大于目標(biāo)速度1.5倍以上時,射擊陣位可選擇為:射擊距離為魚雷射程的1/2,潛艇舷角為+/-150到180度的聲納盲區(qū)。三、當(dāng)雷速小于目標(biāo)速度1.5倍時,射擊陣位為:射擊距離為魚雷射程,潛艇舷角為+/-60度。

魚雷參數(shù)的設(shè)定線導(dǎo)魚雷發(fā)射前,潛艇或水面艦艇火控系統(tǒng)根據(jù)聲納等探測器材測得的目標(biāo)方位、距離不斷計算出目標(biāo)的航向、速度。與此同時,潛艇或水面艦艇也必須通過設(shè)定電纜向魚雷設(shè)定以下數(shù)據(jù):

魚雷轉(zhuǎn)角、巡航深度、搜索深度、上下限深度、淺海深海方式、末自導(dǎo)工作方式、采用線導(dǎo)或尾流自導(dǎo)及聲自導(dǎo)工作方式、搜索和再搜索方式、觸發(fā)或非觸發(fā)、自導(dǎo)開啟時間、安全距離等,其他參數(shù)可在發(fā)射后通過導(dǎo)線控制。

魚雷的引導(dǎo)發(fā)射線導(dǎo)魚雷后,潛艇或水面艦艇魚雷攻擊控制人員要對魚雷進行引導(dǎo),以便引導(dǎo)魚雷導(dǎo)向攻擊目標(biāo)。潛艇或水面艦艇對魚雷進行引導(dǎo)時,魚雷攻擊控制人員根據(jù)火控現(xiàn)實臺上顯示的目標(biāo)、魚雷和本艦艇三者的航跡、態(tài)勢及彈道參數(shù),決定采用以下引導(dǎo)方法:一、提前角法:按測得的目標(biāo)運動要素實時計算魚雷的提前角,直至魚雷自導(dǎo)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并轉(zhuǎn)換為末自導(dǎo)搜索為止。這種射擊方法特別適合在目標(biāo)定速直航,并且已知目標(biāo)的方位、距離、航向和航速的情況下使用。二、三點引導(dǎo)法:控制魚雷保持在發(fā)射艦艇和目標(biāo)的連線上,直至魚雷自導(dǎo)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并轉(zhuǎn)換為末自導(dǎo)搜索為止。因此,這種引導(dǎo)方法是根據(jù)每一時刻的目標(biāo)方位,將魚雷始終保持在目標(biāo)、魚雷和發(fā)射艦艇三點的一條方位線上,直至魚雷接近目標(biāo)。三、方位航向法:類似于三點引導(dǎo)法,是魚雷出管后每一時刻沿目標(biāo)方位線航行,引導(dǎo)魚雷至目標(biāo)附近,改由魚雷末自導(dǎo)操縱。這種方法特別適用于對付快速機動目標(biāo),這是僅知目標(biāo)方位而無完整和準(zhǔn)確的目標(biāo)運動參數(shù)。

直升機由于本身的戰(zhàn)術(shù)特性和對潛探測定位的方式與潛艇或水面艦艇不一樣,因此對魚雷的射擊陣位、導(dǎo)引方法及作戰(zhàn)使用方法也不相同。

注意事項初始段航向、航深、安全距離和自導(dǎo)開機距離等設(shè)定要合適線導(dǎo)魚雷發(fā)射后,須盡快離開發(fā)射航艦艇的航向和深度,防止魚雷因轉(zhuǎn)交設(shè)定過大而危及本艦艇的安全,或停留在發(fā)射深度而妨礙發(fā)射艦艇的戰(zhàn)術(shù)機動,以及防止因魚雷輻射噪聲而影響艦艇聲納的正常工作。水面艦艇發(fā)射時,魚雷設(shè)定在某一深度以下航行,如A184在25米以下,F(xiàn)17P為12米以下。潛艇發(fā)射時,選擇魚雷航深與潛艇航行深度錯開。設(shè)定魚雷的初始安全時間或距離,如“虎魚”為23秒,F(xiàn)17P為13秒,SUT可設(shè)90、150、300米三檔。在此時間或距離內(nèi),引信不供電。設(shè)定魚雷自導(dǎo)開機距離(一般為400-500米),在這個初始自導(dǎo)開機時間之內(nèi),自導(dǎo)不能工作,防止因魚雷故障、設(shè)定失誤而使魚雷自導(dǎo)裝置捕捉到發(fā)射艦艇本身,以保證發(fā)射艦艇的安全。

另外,若水面艦艇發(fā)射時,A184魚雷航深小于25米,則魚雷將停車自沉;潛艇水下發(fā)射時,必須在18、35、90、250、450米這幾層之內(nèi),超越了初始設(shè)定的巡航深度所在的水層,魚雷也將停車自沉。“虎魚”魚雷若在安全距離內(nèi)雷速達(dá)不到11.3節(jié),則魚雷也將停車自沉。

限定機動范圍和發(fā)射管離海底的距離 魚雷發(fā)射出管后將保護導(dǎo)線的套管(幾十米)拉直,拉力達(dá)到一定程度后,套管中斷,部分拖雷后,部分掛在發(fā)射管外,以保護導(dǎo)線。此后發(fā)射艦艇和魚雷同時防線。為減小導(dǎo)線拉力,防止導(dǎo)線與艦艇艇體或螺旋槳摩擦、纏繞,既要限定魚雷的轉(zhuǎn)向角,避免其從艦首發(fā)射后向艦尾旋回,又要避免發(fā)射艦艇進行激烈機動,還要求發(fā)射管離海底的距離應(yīng)在30米以上,以防止導(dǎo)線與海底障礙物纏繞。

應(yīng)急處理在引導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)攻擊目標(biāo)為己艦時,應(yīng)立即把魚雷導(dǎo)向其他目標(biāo)或指令魚雷自沉或自爆。

由于發(fā)射艦艇與魚雷分別攜有一個放線裝置,使魚雷發(fā)射后,放線裝置不斷放出導(dǎo)線。魚雷高速航行,導(dǎo)線與出線管內(nèi)壁之間的摩擦很大,再加上附著在導(dǎo)線上的膠著物(安裝時將導(dǎo)線線圈粘接起來的物質(zhì))也會剝落于出線管內(nèi),隨著放線長度的增加,膠狀物會越來越多地淤積于出線管內(nèi),抑制導(dǎo)線放出,以及發(fā)射艦艇的不良操縱,可能使導(dǎo)線與艇體或螺旋槳纏繞等,從而出現(xiàn)導(dǎo)線刮破、出線管阻塞,嚴(yán)重時拉斷導(dǎo)線等故障。因此,線導(dǎo)魚雷發(fā)射前應(yīng)預(yù)設(shè)斷線或線導(dǎo)系統(tǒng)故障失去導(dǎo)引能力時,魚雷能按預(yù)先設(shè)定的斷線處理程序進行處理。如在初始安全距離內(nèi)設(shè)定斷線或引導(dǎo)故障處理為停車自沉,安全距離以外設(shè)定斷線或?qū)б收咸幚頌橥\囎猿粱虮3謹(jǐn)嗑€或?qū)б收锨暗暮较蚧蛏疃群叫校詫?dǎo)裝置開機并自動轉(zhuǎn)為自導(dǎo)搜索狀態(tài)。