發(fā)展沿革

研制背景1954年夏,蘇霍伊設(shè)計局研制的后掠翼前線戰(zhàn)斗機(jī)S-1進(jìn)入全面工程設(shè)計的同時,后掠翼的截?fù)魴C(jī)S-3開始設(shè)計,但進(jìn)展緩慢,后被中止。到了秋天,三角翼的T-1和T-3也開始設(shè)計。10月間,T-1和T-3的全尺寸模型通過審核,批準(zhǔn)進(jìn)入工程設(shè)計,T-1優(yōu)先。

1954年12月,T-1完成設(shè)計,計劃制造兩架飛機(jī),一架用于地面靜態(tài)測試,一架用于試飛。在此期間,截?fù)魴C(jī)T-3也在1955年2月完成設(shè)計。蘇霍伊當(dāng)時提出同時上馬S-1、S-3、T-1、T-3并不是為了最終同時研制4個型號,而是為了在實踐中摸索取舍的方向。在S-1已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展的同時繼續(xù)T-1并不合理。

1955年5月,蘇聯(lián)部長會議下達(dá)決議,放棄T-1,集中精力發(fā)展T-3。三角翼的T-3對高空高速和先進(jìn)武器系統(tǒng)要求更高的截?fù)魴C(jī)更加有前途,已經(jīng)在制造的T-1中途換馬,按T-3的標(biāo)準(zhǔn)完成。T-3裝備雷達(dá)和空對空導(dǎo)彈,還有左右各一門30毫米機(jī)炮。由于技術(shù)原因,T-3的搜索雷達(dá)和跟蹤雷達(dá)分用兩個天線,所以T-3的頭部上唇變成前突的圓錐,圓錐下還懸吊一個扁桃體一樣的東西,形成十分奇特的樣子。這使得T-3的進(jìn)氣口變?yōu)楣潭ǖ模荒軐δ骋环秶鸟R赫數(shù)優(yōu)化。

建造沿革1955年4月23日,T-3制造完成,移交進(jìn)行試飛準(zhǔn)備。5月26日,TsAGI審查通過,準(zhǔn)予試飛,馬卡林操舵首飛。由于配套系統(tǒng)的研制進(jìn)度拖延,試飛的T-3沒有安裝雷達(dá)、武器、瞄準(zhǔn)具、敵我識別等系統(tǒng),只有配重。馬卡林主要負(fù)責(zé)飛行包線的試飛,這一階段一直持續(xù)到9月28日。

1955年10月份開始,T-3回到工廠改裝,安裝了雷達(dá)、瞄準(zhǔn)具、K-7空對空導(dǎo)彈的發(fā)射架、無線電、加大的阻力傘、滑動的座艙蓋等。但由于發(fā)動機(jī)交付的拖延,第二階段的試飛沒有馬上開始,直到1957年9月10日才恢復(fù)。空軍的普利尼亞金和蘇霍伊的伊柳辛負(fù)責(zé)試飛。57年夏,伊柳辛繼續(xù)雷達(dá)和空對空導(dǎo)彈的試驗。

這時節(jié),蘇聯(lián)空軍對米格-21很滿意,對米格-21上用的圖曼斯基R11發(fā)動機(jī)也很滿意,要蘇霍伊把T-3改成雙發(fā),這就成了T-5。雙發(fā)的后機(jī)身大大加寬,阻力增加,但雙發(fā)的動力確實強(qiáng)勁。改裝從1957年10月開始,到1958年6月完成,增加了內(nèi)部載油量,但由于最大起飛重量的限制,實際載油量反而減少了150升。T-5改用中心調(diào)節(jié)錐,剛性連桿控制。7月18日由伊柳辛首飛,試飛持續(xù)到1959年7月1日,共26架次。盡管氣動阻力增加,雙發(fā)的強(qiáng)勁還是顯而易見,不過燃油系統(tǒng)有問題,加力常常失敗,尤其在爬升的時候。由于雙發(fā)的重心后移,方向安定性下降。單一的進(jìn)氣口容易出現(xiàn)雙發(fā)爭奪進(jìn)氣的情況,這是由氣流分叉后preferentialflow造成的。這是流體力學(xué)里一個常見的現(xiàn)象,在一股流體分流成兩股之后,即使兩邊是對稱的,由于什么擾動使一側(cè)暫時分流得多一點,但擾動過后,多得的那一側(cè)繼續(xù)多得,而不是恢復(fù)對稱。T-5就碰上了這個問題,兩臺發(fā)動機(jī)的工況不一致,造成很多問題。單一進(jìn)氣道也造成空中停車后再啟動不可靠。

1957年,固定進(jìn)氣道的問題已經(jīng)很顯著,蘇霍伊決定回到S-1的中心調(diào)節(jié)錐。

1957年9月到1958年4月,蘇霍伊進(jìn)行了一些列飛行測試,同時等待上級決定。由于T-3是截?fù)魴C(jī),雷達(dá)和空對空導(dǎo)彈的配對很重要。蘇聯(lián)有兩個基本技術(shù)方案,一是用雷達(dá)駕束制導(dǎo),也就是說,導(dǎo)彈發(fā)射出去后,飛機(jī)的雷達(dá)波束要持續(xù)、穩(wěn)定地照射在目標(biāo)上,導(dǎo)彈沿著波束前進(jìn),直到擊中目標(biāo)。這種制導(dǎo)方式技術(shù)簡單,射程短,對發(fā)射后的瞄準(zhǔn)要求高,目標(biāo)高速機(jī)動時,導(dǎo)彈容易脫靶。另一方案是雷達(dá)半主動制導(dǎo),導(dǎo)彈發(fā)射后,載機(jī)的雷達(dá)繼續(xù)照射目標(biāo),但導(dǎo)彈只是搜尋來自目標(biāo)的回波,射程可以較遠(yuǎn),脫靶率也相對較低。正在設(shè)計的系統(tǒng)中,雷達(dá)架束制導(dǎo)的TsD30雷達(dá)加K-5空對空導(dǎo)彈(北約代號AA-1“堿性”)相對成熟,雷達(dá)半主動制導(dǎo)的Almaz或者Orel雷達(dá)加K-7或K-8空對空導(dǎo)彈(北約代號AA-3“阿納布”)還不過關(guān)。在這樣的情況下,1958年4月16日,部長會議指令雙管齊下,后者用Orel雷達(dá)和K-8導(dǎo)彈,兩者都要和正在研制中的Vozdukh-1地面指揮導(dǎo)引系統(tǒng)配合使用。

1959年1月,進(jìn)氣錐加大,從215毫米直徑擴(kuò)大到230毫米直徑,并采用自動調(diào)節(jié),而不是先前的兩級調(diào)節(jié)。防喘振門也得到了改進(jìn)。改裝后,第二階段試飛開始。但在1959年7月20日的極限速度測試中,六號機(jī)墜毀,試飛員科拜欣身亡。稍后,法達(dá)耶夫的飛機(jī)發(fā)動機(jī)在空中故障,在迫降中受重傷。

服役歷程國家鑒定試飛在1960年4月1日結(jié)束,T-43在新西伯利亞飛機(jī)廠投產(chǎn),生產(chǎn)代號為蘇-9,交付國土防空軍使用,取代裝備雷達(dá)和空對空導(dǎo)彈的米格-19PF和米格-19PM。

蘇-15是前蘇聯(lián)蘇霍伊設(shè)計局六十年代初開始研制的單座雙發(fā)全天候高空超音速截?fù)魬?zhàn)斗機(jī),北約集團(tuán)給予的綽號是“細(xì)嘴瓶”(Flagon)。蘇-15的原型機(jī)于1965年首次試飛,1969年生產(chǎn)型開始裝備部隊,并逐步取代老式的蘇-9/11,成為前蘇聯(lián)的主力國土防空戰(zhàn)斗機(jī)。自此,蘇-9逐漸走進(jìn)退役的時代。

系列型號

T-3原型機(jī),主要進(jìn)行技術(shù)驗證,曾參與攔截美制U-2偵察機(jī)的入侵飛行;

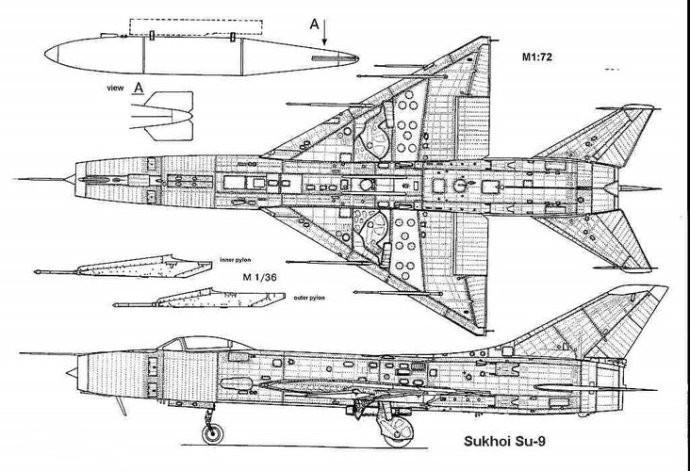

蘇-9,裝P-7Ф加力渦噴發(fā)動機(jī),帶4枚AA-1雷達(dá)制導(dǎo)空對空導(dǎo)彈;

蘇-11,蘇-9的放大型,裝P-7Ф-1加力渦噴發(fā)動機(jī),攜帶兩枚AA-3多模制導(dǎo)空對空導(dǎo)彈;

蘇-9U,教練型,雙座布局,航程有所下降。

性能數(shù)據(jù)

| 型號 | 蘇-9 |

| 乘員 | 1人 |

| 長度 | 18.055米 |

| 翼展 | 8.536米 |

| 高度 | 4.82米 |

| 機(jī)翼面積 | 34平方米 |

展開表格服役動態(tài)

20世紀(jì)50年代末到60年代初,U-2屢屢侵入蘇聯(lián)領(lǐng)空,當(dāng)時蘇-9和蘇-7是蘇聯(lián)唯一的能達(dá)到U-2的高度的戰(zhàn)斗機(jī)。1960年4月,又一架U-2從巴基斯坦侵入蘇聯(lián)南方的上空,蘇-9試圖攔截,但經(jīng)驗不足,地面引導(dǎo)也出錯,攔截不成功。一個月后,Vozdukh-1地面引導(dǎo)指揮系統(tǒng)投用,蘇-9的地空攔截體系基本成形,開始在南方戰(zhàn)斗值班。正好鮑爾斯的U-2來了。防空軍的米格-19多次攔截?zé)o果,薩伏洛諾夫還因為動作過猛而造成失速,改出不及最后機(jī)毀人亡,另一個說法是薩伏洛諾夫的米格-19是被防空軍的薩姆-2防空導(dǎo)彈打下來的。伊萬·孟邱科夫的蘇-9剛好轉(zhuǎn)場經(jīng)過斯維爾德洛夫斯克,臨時緊急起飛攔截,但沒有準(zhǔn)備,連導(dǎo)彈也沒有帶就上去了,還沒有找到U-2?。鮑爾斯的U-2最后是被薩姆-2防空導(dǎo)彈打下來的。