流傳分布

.

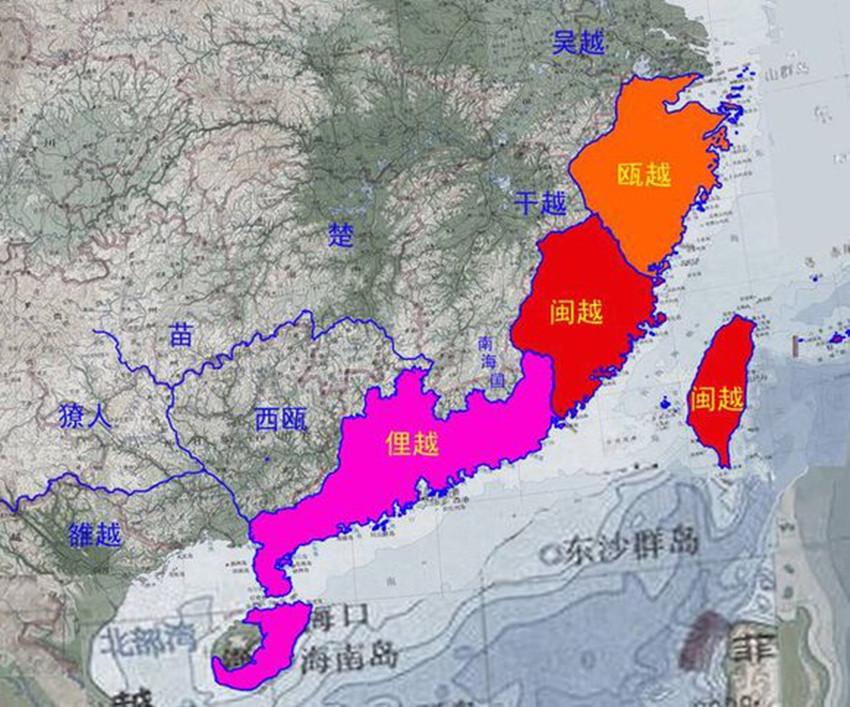

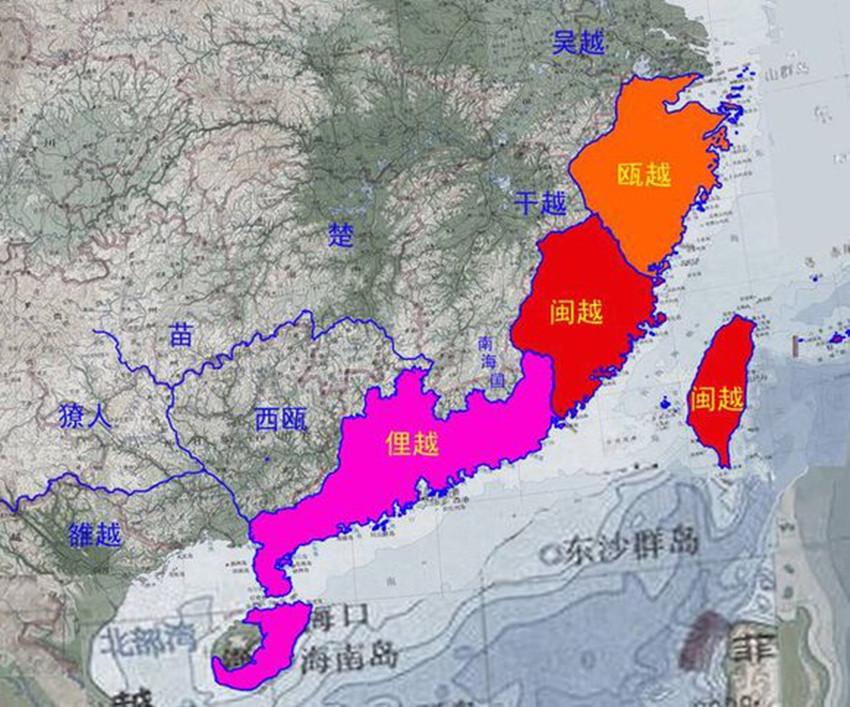

閩南語(yǔ)受到侗臺(tái)語(yǔ)系的影響極深。由于古代福建、廣東等地是越族的地方,所以古代北方河南一帶人民(中原人)遷徙南下后使用的古代河南語(yǔ)言受到了很多古代廣東語(yǔ)言與福建語(yǔ)言的影響。近代現(xiàn)代之研究已也顯示侗臺(tái)語(yǔ)系(TAI-KADAI)亦與原始漢藏語(yǔ)系以及上古漢語(yǔ)有極密切之關(guān)系。侗臺(tái)語(yǔ)系包括了中國(guó)境內(nèi)的侗族、壯族、傣族,以及東南亞的泰國(guó)語(yǔ)、緬甸禪邦語(yǔ)。通常只有屬于同一語(yǔ)系內(nèi)的各方言才會(huì)有共同的“核心詞匯”(core lexicon)——比如天地日月、心肝手腳之類又實(shí)在又與生俱來(lái)的實(shí)物;不同語(yǔ)系之間的相同詞匯通常是一方借向另一方,是貿(mào)易帶來(lái)的新事物或文化交流所帶入的抽象概念。然而,閩南語(yǔ)擁有的非漢語(yǔ)詞匯之多,竟然包括了部分核心詞匯。最明顯的例子是“肉”,閩南語(yǔ)讀 [bah]。馬來(lái)西亞的閩南語(yǔ)華人將“肉骨茶”拼寫(xiě)作 Bak-Kut-Teh。

.

事實(shí)上,閩南語(yǔ)“肉”字是有文白二讀的,口語(yǔ)為 [bah],但文讀書(shū)面語(yǔ)卻是 [jiok]。文讀代表王朝官方語(yǔ)言傳入方言后的讀法,閩南話“肉”文讀 [jiok] 正好代表了中古漢語(yǔ)“肉”的讀法。“肉”在《廣韻》等中古漢語(yǔ)是日母字,“日屋合三入通”,IPA [?juk~?juk] (現(xiàn)代北京話/rou/,粵語(yǔ)/yuk/)。當(dāng)日母字 [?~?] 無(wú)論如何在上古漢語(yǔ)也不可能是 [b-]。(肉字實(shí)際口語(yǔ)讀音為[hiak8],此音存在于泉州市區(qū),晉江大部分地區(qū)以及石獅,南安等地則讀為[hik8],可見(jiàn)[bah]雖然指代“肉”,但實(shí)際并非“肉”的讀音。其他閩南語(yǔ)地區(qū)“肉”的口語(yǔ)讀音被南方少數(shù)民族的[bah]取代,不知有[hiak8]的讀。試比較華南及東南亞的非漢語(yǔ)的“肉”——

Tai-Kadai (侗臺(tái)語(yǔ)):壯族Zhuang 土州話: b[?]k,

壯族廣西天等、德保、靖西: ba:i, ma:i, w*

Tai (泰國(guó)話):-Lue: m[a()n, Sui: man (油), Li: mam*

南島語(yǔ)系:Indonesia (印尼): ge-muk (肥) [詞根 muk]

侗臺(tái)語(yǔ)、泰國(guó)語(yǔ)、印尼語(yǔ)“肉”的讀音都與閩南語(yǔ)口語(yǔ)“肉”[bah] 更接近。明顯,“肉”字是從南方少數(shù)民族借入閩南話的。而“肉”這種核心詞匯亦借自外語(yǔ),可見(jiàn)閩南語(yǔ)跟南方少數(shù)民族語(yǔ)言關(guān)系是極深的。

古今對(duì)比古代東南亞借詞

閩南人的住地位于中國(guó)的海洋出口,與外界的交往遠(yuǎn)較其他地區(qū)先行。閩南人與海外,特別是與東南亞的交流極為密切。相應(yīng)的,閩南語(yǔ)中自然有相當(dāng)多的東南亞借詞。在宋朝、元朝,泉州發(fā)展為東方第一大港,古代海上絲綢之路的起點(diǎn)在泉州。從此閩南一帶和中東和東南亞的來(lái)往更加頻繁。出洋的華僑把外鄉(xiāng)的語(yǔ)言帶到福建,時(shí)間久了,有的外來(lái)語(yǔ)的語(yǔ)詞進(jìn)入閩南語(yǔ),成為閩南語(yǔ)的一部份。例如sat-b?n(soap,雪文,閩南語(yǔ)本身叫作“茶箍”)、pa-sat(巴剎)、chi-ku-la?t(巧克力)、chu-lu?t(雪茄)、phia?t-á(碟子)、tōng-kat(拐杖)、si?p-pán-á(鐵板手)、ba?k-thau(商標(biāo))、àu-sài(out side)(出界)、te?k-s?(出租車,臺(tái)灣地區(qū)現(xiàn)多以閩南語(yǔ)發(fā)音稱“出租車”)、pa-sū(bus,巴士車,臺(tái)灣地區(qū)對(duì)于日常代步的公用巴士有念“公共汽車”的趨勢(shì))、má-tih(死亡)、gō?-kha-kī(騎樓過(guò)廊)、ka-po?k/ka-pò?-m?(木棉)、ko-pi(咖啡)。

現(xiàn)代東南亞借詞

國(guó)際學(xué)術(shù)界把印度尼西亞語(yǔ)、馬來(lái)西亞語(yǔ)以及文萊、新加坡的現(xiàn)代馬來(lái)語(yǔ)統(tǒng)稱為馬來(lái)語(yǔ)。就閩南方言借詞看,也可證明閩南人民為促進(jìn)中國(guó)與印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)的文化交流,做出了寶貴的貢獻(xiàn)。

印尼語(yǔ)和馬來(lái)語(yǔ)中的漢語(yǔ)借詞主要是閩南方言借詞

表(1)馬來(lái)語(yǔ)詞典中的漢語(yǔ)借詞

詞典 注明是漢語(yǔ)借詞的 別的詞典注明是漢語(yǔ)借詞的 總計(jì)

印尼大眾詞典 155 89 244

印尼語(yǔ)現(xiàn)代詞典 99 28 127

印尼語(yǔ)大詞典 94 43 137

印度尼西亞詞典 17 66 83

雅加達(dá)方言詞典 29 105 134

馬來(lái)西亞德宛詞典 158 103 261

現(xiàn)代馬來(lái)語(yǔ)(馬華雙解)詞典 464 0 464

馬來(lái)語(yǔ)-英語(yǔ)詞典 305 34 339

從表(1)中可看出馬來(lái)語(yǔ)中有大量漢語(yǔ)借詞。

表(2)馬來(lái)語(yǔ)詞典中的閩南方言借詞

詞典 漢語(yǔ)借詞 其中閩南方言借詞 閩南方言借詞比例

八本詞典 511 456 89.2%

印尼大眾詞典 244 218 89.3%

馬來(lái)西亞德宛詞典 261 231 88.5%

中所指的漢語(yǔ)借詞,是指八部詞典中至少有一部詞典注明是漢語(yǔ)借詞。

從八本馬來(lái)語(yǔ)詞典中,查出漢語(yǔ)借詞511個(gè),其中閩南方言借詞至少有456個(gè),占全部漢語(yǔ)借詞的89.2%。

如果將印尼語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)的報(bào)刊、文藝作品和詞典中的漢語(yǔ)借詞加起來(lái),至少有1046個(gè)。表(3)

印尼語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)中漢語(yǔ)方言借詞統(tǒng)計(jì)

方言名 數(shù)量 比例

潮州方言借詞 3 0.3%

閩南方言借詞 952 91%

廣府(廣州)方言借詞 8 0.8%

客家方言借詞 8 0.8%

同為廣府方言和客家方言借詞 4 0.3%

尚未確定的漢語(yǔ)方言借詞 71 6.8%

總數(shù) 1046 100%

為什么印尼語(yǔ)和馬來(lái)語(yǔ)詞典收錄的漢語(yǔ)借詞中,閩南方言借詞占多數(shù)呢?這是有它的歷史、社會(huì)等原因的。近幾百年來(lái),印尼和馬來(lái)西亞的華僑、華人中閩南人占相當(dāng)大的數(shù)量。元朝以后,去印尼和馬來(lái)西亞的福建人與日俱增。據(jù)周致中《異域志》稱,在元朝,去爪哇的中國(guó)海商“往來(lái)不絕”。在明代,出海的閩南人更多。許孚遠(yuǎn)的《疏通海禁疏》中指出:“……看得東南濱海之地,以販海為生,其來(lái)已久,而閩為甚。閩之福、興、泉、漳(福建的福州、莆田、泉州、漳州),襟山帶海。田不足耕,非市舶無(wú)以助衣食,其民恬波濤而輕生死,亦其習(xí)使然,而漳為甚。……然民情趨利,如水赴壑,決之甚易、塞之甚難。”⑥徐學(xué)聚也在他的《初報(bào)紅毛番疏》一文中說(shuō):“大抵閩省紀(jì)綱大壞,人人思亂,在在可虞。漳、泉亡命,黷貨無(wú)饜”。⑦這反映了福建山多地少,福建人大批出海謀生的歷史狀況。

閩南人口外流最嚴(yán)重的時(shí)期是在清代。農(nóng)民起義失敗是其重要原因之一。18世紀(jì)70年代,閩浙總督高其倬等向雍正皇帝上奏稱:“出洋之人大約閩省居十之六七,粵省與江浙等省居十之三四”。⑩鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后,我國(guó)淪為半封建半殖民地,大批破產(chǎn)的農(nóng)民和城市貧民,無(wú)以為生,被迫遠(yuǎn)渡重洋,去外謀生。在東南亞的華僑、華人人數(shù)急劇上升。

日語(yǔ)借詞近現(xiàn)代日語(yǔ)借詞

從文化上看,近代臺(tái)灣則被日本殖民統(tǒng)治,福建也長(zhǎng)期是日本的勢(shì)力范圍,故此雙方語(yǔ)言互有對(duì)方的借詞。閩南語(yǔ)里的日語(yǔ)借詞,大部分在二戰(zhàn)后的“去日本化”運(yùn)動(dòng)時(shí)被拋棄了,留存到今日的已然不多,但有些依然極富生命力,如便當(dāng)、中古車、阿沙里、町內(nèi)、野球、飛行機(jī)、杠龜?shù)取:芏嗳艘詾檫@些詞只在臺(tái)灣島上使用,但實(shí)際上,隨著河洛文化的整合,這些詞早活躍在各地的河洛人口中了。

英語(yǔ)借詞現(xiàn)代英語(yǔ)借詞

英語(yǔ)是世界通用語(yǔ),閩南語(yǔ)的英語(yǔ)借詞,為數(shù)也不少,如outside、杯葛、斯掰等。

除了借詞,閩南語(yǔ)詞匯里還有一種相當(dāng)特殊的多語(yǔ)融合詞。比較多的是和普通話、日語(yǔ)、客語(yǔ)糅合。如齒毛不爽、LKK、阿達(dá)、ATO、no食等。

值得一提的是,詞匯的采借往往是相互的,日語(yǔ)、東南亞諸語(yǔ)均有大量的閩南語(yǔ)借詞,普通話中的哇噻、打拼、出頭天、lao KO KO(指老的意思,通常指老人,在形容人的年紀(jì)方面較多使用)、頭殼壞去、掠狂、ATO、偶、素不素等也是臺(tái)灣制造,英語(yǔ)里Tea和閩南語(yǔ)發(fā)音接近。許多借詞是多次采借的,如雪文,閩南語(yǔ)借自印尼語(yǔ),印尼語(yǔ)則是借自法語(yǔ)。很多借詞,因?yàn)榱?xí)用久遠(yuǎn),已經(jīng)很難察覺(jué)它們的外來(lái)身份了,如據(jù)說(shuō)借自少數(shù)民族語(yǔ)言的親(斟)、牽手等。

日語(yǔ)關(guān)系

由于閩南語(yǔ)保留了不少古音,而日語(yǔ)的漢字讀音多是在中國(guó) 南朝至明朝等時(shí)從中國(guó)傳入,所以有不少漢字兩者的發(fā)音很像。例如“世界”一詞,閩南語(yǔ)念sè-kài,日語(yǔ)念セカイ(sekai),發(fā)音接近。

另外,由于臺(tái)灣曾受日本統(tǒng)治長(zhǎng)達(dá)半世紀(jì)(1895年-1945年),因此臺(tái)灣的閩南語(yǔ)有不少口語(yǔ)是來(lái)自日語(yǔ)詞匯,例如o·-bá-sáng(おばさん,中年、年長(zhǎng)女性)閩南語(yǔ)的阿嬸相通、o·-jí-sáng(おじさん,年長(zhǎng)男性)閩南語(yǔ)的阿叔相通(而不是來(lái)自日語(yǔ));另亦有日語(yǔ)漢詞以閩南語(yǔ)發(fā)音讀出的情形,例如:“注文”(下訂單的意思)、“寄付”(捐獻(xiàn)的意思)、“出張”(出差的意思)、“水道水”(自來(lái)水的意思)等。

日本語(yǔ)之中亦有來(lái)自閩南語(yǔ)的借詞:

ビーフン 米粉 bí-hún

レンブ 蓮霧(オオフトモモ)lián-bū

サバヒー 虱目魚(yú)(和名)sat-ba?k-h?

レンヒー 鰱魚(yú)(レンギョ之別名)

ヌンチャク 兩節(jié)(棍)nn?g-chat

タンキー 童乩 tang-ki(道教之薩滿)

日常用語(yǔ)

舉例辶日迌tshit-tho(玩耍)

古錐koo-tsui(可愛(ài))

枵鬼iau-kui(嘴饞)

無(wú)頭蠅bo-thau-sin(無(wú)頭蒼蠅)

“霜降啰,天時(shí)(天氣)嘛沓沓仔(慢慢地)寒來(lái)啰。透早出門,行咧巷仔里,穿兩領(lǐng)長(zhǎng)衫,猶感覺(jué)小寒寒。想著細(xì)漢的時(shí)陣(小時(shí)候),逐日(每天)聽(tīng)著賣物件的敲(和)收破爛的聲說(shuō)(聲音)。‘酒矸(酒瓶)通賣無(wú)(有沒(méi)有得賣)?破淺拖(拖鞋)、破面桶(臉盆)通賣無(wú)?’‘開(kāi)蠔,開(kāi)蠔,虹尋埔蠔!’‘麥芽膏,食哲嗽(吃了治咳嗽)啊!’”

閩南語(yǔ)文化閩南語(yǔ)日常用語(yǔ)記錄著閩南文化

福建的文化大體可分為青山文化和海洋文化。閩南文化雖也有青山文化,但是以海洋文化為主。閩南方言詞匯是記錄閩南文化的符號(hào),是閩南文化的結(jié)晶。下面略舉數(shù)例:

過(guò)番:福建閩南一帶,由于人多地少,據(jù)說(shuō)是八山一水一分田,因此為了生計(jì),許多百姓就出國(guó)謀生。“過(guò)番”就是出國(guó)的意思。為什么把“出國(guó)”叫“過(guò)番”呢?要回答這個(gè)問(wèn)題,就要對(duì)“番”字作一下考證。“番”是一個(gè)合體象形字,本義獸足。手足踩一次為“一番”。另外它還是“蕃”的古字,把九州之外稱作“番國(guó)”、“番邦”,大概是外域水草豐茂,野獸出沒(méi)其中,而少人居住的緣故。由于“過(guò)番”而產(chǎn)生了一系列與之有關(guān)的詞語(yǔ),例如:“做大字”(辦護(hù)照)、番客(僑客)、番婆(洋老婆)、番囝(外國(guó)人)。從外國(guó)進(jìn)來(lái)的東西,有許多也把它冠上“番”字。例如:番薯(甘薯)、番粉(洋面粉)、番火(火柴)、番茄(西紅柿)、番黍(高粱)等等。如今,閩南已成為了全國(guó)著名的僑鄉(xiāng),僑民遍布世界五大洲,為家鄉(xiāng)的建設(shè)做出了巨大的貢獻(xiàn)。

脫草鞋:它是閩南泉州僑鄉(xiāng)的風(fēng)俗,也叫“洗塵”。意謂親人從海外歸來(lái),長(zhǎng)途跋涉,需為之脫掉草鞋,洗拂灰塵。其實(shí)歸僑多穿皮鞋,此乃用泉人遠(yuǎn)行多履草鞋之意。來(lái)洗塵的親友,或送來(lái)豬腿,或送肉包,或送雞鴨美酒。新婚親者則送筵席以表敬意。洋客受禮之后即回贈(zèng)線丸、針、布匹、雨傘、手巾、香皂、肥皂、香粉等,還送一封洋銀,叫“送番客物”。

送順?biāo)核情}南泉州僑鄉(xiāng)的風(fēng)俗,也叫送行。過(guò)去出國(guó)都乘帆船,靠風(fēng)力,以后改用輪船、飛機(jī)了,但還沿用這一叫法。僑客返回國(guó)外,親友贈(zèng)送土特產(chǎn),如神曲、茶餅、水仙等,并設(shè)宴歡送,叫“送順風(fēng)桌”,宴上如有魚(yú),正面吃完切勿翻過(guò)反面,如翻面,就是覆舟,不吉之兆,這就叫送順風(fēng),祝他此去順風(fēng)行舟,安抵國(guó)外所在地。僑客抵所在地后,即寄銀、信表示感謝,謂之探候信。

洛陽(yáng)橋:它是泉州鯉城區(qū)(今洛江區(qū))和惠安交界的洛陽(yáng)江上的一座大橋,全長(zhǎng)360丈,闊1.5丈,有橋墩46座,工程巨大,氣派雄偉,是我國(guó)第一座海港大石橋,又名萬(wàn)安橋。相傳宋朝蔡襄之母懷蔡襄乘船過(guò)江時(shí),忽然風(fēng)波驟起,船將沉沒(méi)。正在絕望之際,似聞空中傳來(lái)天神叫聲:“蔡學(xué)士在此,水鬼不得無(wú)禮!”頓時(shí)風(fēng)平浪靜。蔡母向天禱告,如將來(lái)真的生男,長(zhǎng)大能居學(xué)士,一定叫他在這里造一座橋,拯救行人,免冒渡涉之險(xiǎn)。后果然如愿。蔡襄為還母愿,回泉州任太守,并建造此橋。

此外,我們還可以通過(guò)“請(qǐng)火、櫸旗、放銃、跳童、食敬、師公”等詞語(yǔ),了解到閩南方言區(qū)的宗教文化;通過(guò)“做田、鈀田、播田、做水、沃肥、摳草、割禾、曝粟、鼓粟、鋤頭”等詞語(yǔ),了解到閩南方言區(qū)的農(nóng)耕文化;通過(guò)“高甲戲、歌仔戲、南音、傀儡、抽線傀儡”等詞語(yǔ),了解到閩南方言區(qū)的戲曲文化。

流傳原因

北方河南一帶的人民(中原人)入閩始于秦漢,盛于六朝。閩南語(yǔ)是在不同的歷史時(shí)期,古代北方河南一帶的人民因避戰(zhàn)亂、平叛亂或逃災(zāi)荒等原因多次向南方遷徙進(jìn)入閩南地區(qū)后逐漸形成的,雖不能排除當(dāng)時(shí)閩地本土語(yǔ)言(古越語(yǔ))對(duì)閩南語(yǔ)形成和發(fā)展的影響,但是,以當(dāng)時(shí)中原人所帶來(lái)的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)秀文化看,再?gòu)拈}南語(yǔ)在語(yǔ)音、詞匯和語(yǔ)法所表現(xiàn)的特點(diǎn)看,中原人帶入的當(dāng)時(shí)河南話在跟當(dāng)?shù)馗=ㄔ挼慕涣骱腿诤线^(guò)程中,古代河南話是占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的。北方河南一帶的中原華夏漢民族(古代河南人)從黃河中下游的河南等地輾轉(zhuǎn)到東南福建,中原文化也就這樣由其子孫帶到此處,此后再遷至閩南,最后部分跨越海峽,到了臺(tái)灣,故稱河洛語(yǔ)(河南一帶語(yǔ)言)。除閩南、臺(tái)灣外,閩東北的一些地方,及大陸部分地區(qū),東南亞國(guó)家和地區(qū)的華人中閩南話都相當(dāng)通行。閩南話會(huì)流傳這么廣,主要是因?yàn)闅v史上閩南人的遷徙和移居。

福建布政使支持下,招募福建沿海幾萬(wàn)災(zāi)民,用船載運(yùn)去臺(tái)墾殖;1862年,欽差大臣沈葆禎來(lái)臺(tái)辦理防務(wù),招徠墾野,因而再次解除了長(zhǎng)達(dá)近200年的渡臺(tái)禁令。海陸豐大多數(shù)是閩南移民.。閩南人不但把閩南話帶到臺(tái)灣及大陸的許多地方,還帶到了海外的許多國(guó)家和地區(qū)。這有兩個(gè)原因,一個(gè)是:因?yàn)椋}南地區(qū)的海外交通發(fā)展很早,從唐代開(kāi)始,泉州就同非洲和中東一些國(guó)家有交通貿(mào)易往來(lái),南宋至元代,泉州港已成為世界最大的貿(mào)易港口之一,后來(lái),漳州的月港和廈門港也都先后成為世界的重要港口,與海外的貿(mào)易一多,閩南人到國(guó)外后,自然也就把閩南話帶出去;另一個(gè)原因是,閩南人很能打拼,當(dāng)年為了生活紛紛離鄉(xiāng)背井,相攜到南洋一帶謀生。幾百年來(lái),閩南人在那里生息繁衍,閩南話也就隨著他們?cè)谀涎蟾鲊?guó)生根發(fā)展。

其中,福建閩南地區(qū)的閩南話和臺(tái)灣地區(qū)的閩南話以及流播到海外的新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、和印尼等國(guó)家的閩南話最為接近,基本“講會(huì)通”,而潮汕地區(qū)、南地區(qū)所通行的閩南話,雖說(shuō)也是在不同時(shí)期由閩南地區(qū)的移民帶到當(dāng)?shù)氐模捎谏鐣?huì)、歷史、地理等的變化,它跟閩南地區(qū)的閩南話已有程度不同的差異,通話也有不同程度的困難,但是,可以說(shuō),不管流行于哪個(gè)地區(qū)的閩南方言,其源頭都來(lái)自福建閩南地區(qū)的閩南話。

文白異讀

許多漢語(yǔ)方言皆有文白歧讀(或稱文白異讀)現(xiàn)象,但遠(yuǎn)不如閩南語(yǔ)豐富。語(yǔ)言學(xué)家羅常培曾于《廈門方言研究》中粗略統(tǒng)計(jì)《方言調(diào)查字表》所舉 3,758 個(gè)漢字當(dāng)中,有 1,529 個(gè)有歧讀現(xiàn)象,比例約占 40.6% 強(qiáng)。歧讀漢字中,絕大多數(shù)文讀白讀各一,在上述四成之中又約 90% 屬之。其余則有多種讀法。

舉例數(shù)字(1~10)讀音如后:(注:白讀“一”若干學(xué)者認(rèn)為“蜀”為正字;“八”為泉漳腔;文讀“二”為部分地區(qū)失落 j- 聲母);。

| 漢字 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |

| 文讀 | it | lī | sam | sù | ngō | liok | chhit | pat | kiú | sip |

| 白讀 | chit | nng | sann | sì | gō | lak | - | pueh | káu | chap |

一之語(yǔ)讀為“蜀”(獨(dú)),而二之語(yǔ)讀指“兩”,而十之語(yǔ)讀為“雜”(如什錦/十錦,即“雜錦”)

使用文讀或白讀以場(chǎng)合而定。例如數(shù)字白讀絕大多數(shù)用在計(jì)數(shù),而當(dāng)序數(shù)、電話號(hào)碼、車牌號(hào)碼等不需進(jìn)制時(shí)使用文讀。又例如“成”字有多個(gè)文白歧讀:“成功”中讀sêng,“幾成”讀sia?,“成做”(成為)讀chia?,“成家”讀chhia?,不能相淆。再如“駛”,駕“駛”執(zhí)照多半念文音,和“駛”車卻念語(yǔ)音多。

有些詞語(yǔ)以文讀和白讀區(qū)別不同意思。例如“大人”的文讀音tāi-j?n是對(duì)別人的敬稱,白讀音tōa-lang是指成年人。對(duì)于非母語(yǔ)人士而言,閩南語(yǔ)歧讀極為困難,學(xué)習(xí)時(shí)應(yīng)以詞匯發(fā)音為主,不可各別記憶漢字發(fā)音。

使用現(xiàn)狀

福建地區(qū)受漢語(yǔ)普通話、英語(yǔ)推廣及大量外來(lái)人口的涌入,普通話成為公共語(yǔ)言的一種,閩南三市尤以廈門最為嚴(yán)重,同時(shí)福建西北諸縣則受江西南豐、廣昌等縣影響多講撫廣片贛語(yǔ),但在本地人和本地人的交往之間,還是以閩南語(yǔ)為主,現(xiàn)閩南三市均有開(kāi)設(shè)閩南語(yǔ)培訓(xùn)班,方便來(lái)閩務(wù)工、學(xué)習(xí)、經(jīng)商的外地朋友。

隨著母語(yǔ)保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)及閩南文化的推廣與發(fā)揚(yáng),開(kāi)設(shè)了廈門衛(wèi)視、泉州電視臺(tái)4套等以閩南語(yǔ)為主的電視臺(tái),除了自做節(jié)目,還引進(jìn)了諸多臺(tái)灣地區(qū)的閩南語(yǔ)電視劇。在農(nóng)村地區(qū),本土的戲劇(如歌仔戲、高甲戲、布袋戲、南音等)還是深受民眾喜愛(ài)。

汕尾地區(qū)汕尾市絕大多數(shù)使用漢語(yǔ)方言。漢語(yǔ)分福佬話、客家話、白話(粵語(yǔ))、占米話、軍話、北方方言等。福佬話主要分布于汕尾市城區(qū)、海豐和陸豐大部分地區(qū),使用人口約265萬(wàn)人;根據(jù)其語(yǔ)音特點(diǎn),可分為8?jìng)€(gè)聲調(diào)片和7個(gè)聲調(diào)片兩大片,分別以海城話和東海話為代表。

臺(tái)灣地區(qū)在國(guó)民黨執(zhí)政早期的臺(tái)灣,由于國(guó)民黨政府推廣國(guó)語(yǔ)(普通話),使得閩南語(yǔ)在臺(tái)灣曾經(jīng)有一段時(shí)間比較沒(méi)落,講閩南語(yǔ)的人會(huì)被稱為“下港人”“臺(tái)客”等,民進(jìn)黨政府上臺(tái)后,大力推行“本土文化”及“愛(ài)鄉(xiāng)”、“愛(ài)臺(tái)灣”、“臺(tái)灣人講臺(tái)灣話”等活動(dòng),使得閩南語(yǔ)在臺(tái)灣又重新成為流行的強(qiáng)勢(shì)語(yǔ)言,“臺(tái)客”也成為流行文化的代表,講閩南語(yǔ)由土方言變成一種潮流時(shí)尚、Local、Man,諸多比如外省人、客家人(如胡瓜)也在努力學(xué)習(xí)閩南語(yǔ)。

潮汕地區(qū)潮汕地區(qū)的母語(yǔ)“潮州話”保存地較為完好。除了在學(xué)校上學(xué)及與外地人的交流中講普通話外,當(dāng)?shù)厝藗儾徽撛谌粘I钸€是工作經(jīng)商中仍講潮州話。

東南亞地區(qū)正式場(chǎng)合一律以英語(yǔ)為主,東南亞閩南語(yǔ)受英語(yǔ)和馬來(lái)語(yǔ)影響較為嚴(yán)重,私人場(chǎng)合,通常新加坡人講閩南語(yǔ)偶爾都會(huì)摻雜英語(yǔ)和馬來(lái)語(yǔ),但也出現(xiàn)很多馬來(lái)人、印度人通曉閩南語(yǔ)。

- 文萊:華人人口45,800人,大部分為閩南人。首都斯里巴加灣市通行泉州音的閩南語(yǔ)。

- 緬甸:華人大約900,000人,閩南人占約40%,海南人3%。通行漳州音閩南語(yǔ)。

- 印尼:華人人口600萬(wàn)人,閩南人逾半,海南人與潮州人略少。通行漳州音和泉州音閩南語(yǔ),語(yǔ)音接近大馬的北馬閩南話。

- 老撾:華人大約5000余人,接近90%為潮州人。通行潮州音閩南語(yǔ)。

- 馬來(lái)西亞:華人接近600萬(wàn)人,閩南人有200萬(wàn)人,潮州與海南人之人口,在各方言群中排列第4及5位。北馬福建話盛行漳州音及潮汕音閩南語(yǔ),中、南馬通行泉州及潮州音閩南語(yǔ),海南音閩南語(yǔ)盛行于南馬及東海岸部分地區(qū),東馬通行泉州音閩南語(yǔ)。

- 菲律賓:華人人口約有百萬(wàn)人,90%為閩南人,大部分祖籍泉州晉江。通行泉州音閩南語(yǔ)。

- 新加坡:華人人口300余萬(wàn)人,閩南人(漳州、泉州)約100萬(wàn)、潮汕人約50萬(wàn)。

- 泰國(guó):華人人口接近600萬(wàn)人,潮州人逾40%,海南人18%,閩南人16%。通行潮州音閩南語(yǔ)。唯普吉島及泰南部分地區(qū)通行漳州音閩南語(yǔ)。

- 越南:華人人口近百萬(wàn)人,潮州人占34%,閩南人6%,海南人2%,共計(jì)42%。通行潮州音閩南語(yǔ)。

其他地區(qū)香港2004年總?cè)丝?85.4萬(wàn),福建籍(多為閩南人)約160萬(wàn),約占香港總?cè)丝?0%。受當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言影響較嚴(yán)重,會(huì)說(shuō)閩南語(yǔ)多數(shù)是50歲以上的老一輩人口,有部分中年人說(shuō)粵語(yǔ)時(shí)仍帶有不少閩南口音,年輕的一代因?yàn)榻逃V播、政府機(jī)構(gòu)中只使用粵語(yǔ),隨著閩南人和其他族群通婚,普遍亦已改說(shuō)香港粵語(yǔ)。

歷史沿革

閩南語(yǔ)的支系皆源于泉州漳州音系,但依分化時(shí)間的早晚、地理隔閡、漳泉音演變等因素,出現(xiàn)了不等的差異和變化。

閩南語(yǔ)的形成主要是因?yàn)閮纱蔚囊泼癯保泼竦脑蚴钦餍U、避亂:

第一次:四世紀(jì)西晉北方中原地區(qū)居民移居入閩,部分初級(jí)泉州話的形成于西晉末五胡亂華時(shí)期(公元304-439年),北方少數(shù)民族入侵中原,佇西晉永嘉二年(公元308年)的時(shí)候,中原(河南一帶)的衣冠八族(詹林黃陳鄭丘何胡)開(kāi)始避難到福建的泉州晉江流域一帶,他們把當(dāng)時(shí)的中原語(yǔ)言(比如,有身、瞑、鱉、斟酌、鼎、箸等)帶過(guò)來(lái),后來(lái)稱作“泉州話”。但這次數(shù)量很少 ,移民多留在閩江和木蘭溪流域。南朝梁天監(jiān)年間(公元502-519年)析晉安郡南部置南安郡,以保持閩疆南部安定取稱,治所在今南安市 豐州鎮(zhèn),領(lǐng)晉安等三縣,轄今之廈門、莆田、泉州、漳州一帶,但不久就被撤銷,直到200多年后的唐朝中期,又在今泉州市區(qū)第三次置武榮州,不久改名泉州,泉州市區(qū)一帶的建制才穩(wěn)定下來(lái),泉州的安溪、惠安、永春、德化在400多年后的五代時(shí)才設(shè)縣。所以少量“泉州話”就是第三、四世紀(jì)的中原音參“吳楚方言”(比如:水薸(phio5)、手ng2、鱟hia)和當(dāng)?shù)氐摹霸秸Z(yǔ)(比如:loo3(高)、san2(瘦)、lim(飲)、hiu3(灑))融合而成的,這就是”白話音“主要的來(lái)源,比”讀書(shū)音“較早。

閩南語(yǔ)歷史

第二次:唐初陳政、陳元光父囝屯墾漳州,漳州話初步形成于唐高宗總章二年(公元669年)。是時(shí)福建南部蠻夷禍亂不安,朝廷派陳政、陳元光父子(郡望河?xùn)|)南下平亂,平亂了后屯兵佇即馬的漳州一帶,亦包括今天龍巖地區(qū)新羅,漳平一帶,這批人帶來(lái)七世紀(jì)的中古漢語(yǔ)。 唐代設(shè)立漳州前不過(guò)幾千戶人家,這些人應(yīng)為唐朝可以控制的農(nóng)業(yè)戶口,在他們之外還有少數(shù)蠻僚生活于漳州南部山區(qū)。陳元光所率領(lǐng)的唐朝軍隊(duì)與蠻僚為爭(zhēng)奪漳州控制權(quán)進(jìn)行了長(zhǎng)期的戰(zhàn)爭(zhēng),雙方交戰(zhàn)的最后結(jié)果,唐朝控制了漳州沿海平原等廣大地區(qū),而蠻僚最終被平定。唐代的漳州還不是很繁華,漳州的發(fā)展是在南宋進(jìn)入第一個(gè)高潮。而其具有較大影響的,則是明代獨(dú)對(duì)漳州開(kāi)放海禁,“市鎮(zhèn)繁華甲一方,港口千帆競(jìng)相發(fā)”是其當(dāng)時(shí)生動(dòng)的歷史寫(xiě)照。

第三次:九世紀(jì)后期王潮、王審邽、王審知三兄弟統(tǒng)治福州、泉州等,泉州話形成。

唐朝末年,發(fā)生黃巢起義(公元878年),光州固始縣人王潮、王審邽、王審知三兄弟南下平亂,后王潮被封做福建威武軍節(jié)度使。即此批人閣帶來(lái)九世紀(jì)的中原話。

第三次的移民大多數(shù)是唐代淮南道光州人。福建人讀四書(shū)五經(jīng)的時(shí)候,這就是部分“讀書(shū)音”主要的來(lái)源。

明末學(xué)者對(duì)于當(dāng)時(shí)閩南語(yǔ)進(jìn)行系統(tǒng)整理,著有《匯音寶鑒》,十五音因而誕生。[1]

語(yǔ)音系統(tǒng)

音標(biāo)國(guó)際音標(biāo)

一、基本的韻母是: a i u e o

注:

1)a i u都和普通話類似;

2)e發(fā)音如“一個(gè)兩個(gè)”的“個(gè)”字之韻母,同英語(yǔ)發(fā)音/e/一樣;

3)o這個(gè)音與普通話韻母o相近,有相近的多種發(fā)音,像“擱再”的“擱”字的韻母,

“降落”的“落”字的韻母,等等;

4)這些韻母可以組合成大多數(shù)的韻母,像iu,in,ing,ang,規(guī)則和漢語(yǔ)拼音類似;

5)介音:不同的是,漢語(yǔ)拼音的/ao/,應(yīng)該寫(xiě)成/au/

普通話以/u/為介音的(只有ui是例外),比如哇/ua/,應(yīng)該把/u/改成/o/,也就是/oa/

,換句話說(shuō),o跟u的用法跟普通話相反了:

閩南語(yǔ)韻母

例如: 我/goa/,多少/loa-choe/;

6)鼻音:我們語(yǔ)言的特色就是有些字是帶鼻音的,如“天/tiN/”和英文字母T,就不一樣了,凡是有鼻音的,在音節(jié)最后加大寫(xiě)字母N;

7)“黑”字的音,有點(diǎn)像英語(yǔ)的order的第一音節(jié),這個(gè)普通話里沒(méi)有,但是蒲語(yǔ)里面有,我們寫(xiě)成/ou/

8)入聲韻母:閩南話的入聲可以說(shuō)是全國(guó)方言中保存最完整的。也是外地人學(xué)閩南話最困難的部分;

9)關(guān)于 /i/ 、/it/ 、/ik/ 、/ip/、/ih/等音:

/i/和普通話的衣類似(跟yi有區(qū)別,跟英文的E的發(fā)音相同,跟日語(yǔ)的『い』、韓國(guó)語(yǔ)的?發(fā)音相同)

/it/就是我們閩南話“一二三四”的“一”,發(fā)音后能感覺(jué)到舌根緊了

/ik/就是廈門話的“力/lik/”字的韻母。

/ak/給花草“澆水”的“沃”字,讀/ak/

/ip/就是最后嘴巴閉起來(lái)的i

/ih/就是縮短的i,發(fā)音很短促。(泉州話說(shuō)“鴨子”的“鴨”字)

(以上發(fā)音跟粵語(yǔ)的收音是相同或相似的)

二、聲母部分:

和漢語(yǔ)拼音的聲母很不同,但符合國(guó)際習(xí)慣,外國(guó)人容易看懂。

基本的有

p 相當(dāng)于漢語(yǔ)拼音的 b,如果是漢語(yǔ)拼音的p,就是加上h,變成/ph/

b 普通話沒(méi)有,外地人以為是m,比如閩南話老婆“某”(本字為"姥")/bou/,發(fā)和普通話的mou不同。

t 相當(dāng)于普通話的 d,如果是送氣音,就加上h,變成/th/,讀漢語(yǔ)拼音 t 的音。

ch 相當(dāng)于普通話的 z(有時(shí)相當(dāng)于j,比如ji,jiu,我們寫(xiě)chi,chiu)。送氣音加h

閩南語(yǔ)聲母圖表

s 和普通話s一樣,普通話的xi、xiu我們寫(xiě)成si、siul 和普通話一樣

m 和普通話一樣

n 和普通話一樣

ng 就是“誤會(huì)”的“誤”的聲母。

g 漢語(yǔ)拼音里沒(méi)有,“我”/goa/的韻母。

關(guān)于 /t'/ 和 /t/

我們漢語(yǔ)普通話是沒(méi)有濁音的(其實(shí)泉廈的閩南話也是)。也就是說(shuō),我們普通話的,特

(t')的(t)都是清音。英語(yǔ)里的/d/我們的話里沒(méi)有。/t'/和/t/的區(qū)別是在于嘴巴有沒(méi)有送

氣,只要說(shuō)這兩個(gè)字的時(shí)候把手放在嘴巴上感覺(jué)一下就知道。

(t/和/d/的區(qū)別是在于喉嚨有沒(méi)有震動(dòng),/d/是有震動(dòng)的,/t/沒(méi)有)

羅馬注音

(白話字Peh-oe-ji)

<一>字母

Aa Bb Cc Ee Gg Hh Ii Jj Kk

Ll Mm Nn Oo Pp Ss Tt Uu

<二>子音(聲母)

p-ph-b-m--t-th-l-n

-[p‘]--[m]--[t]-[t‘]-[l]-[n]

卑-披-未-棉--知-恥-離-尼

k-kh-g-ng-h-ch-chh-s-j

[k]-[k‘]-[g]-[?]-[h]-[ts]-[ts‘]-[s]-[dz]

基-欺-疑-硬-希-之-癡-詩(shī)-兒

(1).子音j今僅見(jiàn)于漳屬各縣市(漳浦縣除外)和臺(tái)灣,泉屬的惠安、永春以及廈門的同安區(qū)偶有見(jiàn)到。今廈門、泉州大多并入子音l, 漳浦并入g.

(2).h, p, t, k兼用作入聲韻尾符號(hào),做入聲韻尾符號(hào)時(shí),只有成阻動(dòng)作,不發(fā)出聲來(lái)。

(3).中括號(hào)內(nèi)為國(guó)際音標(biāo)。

<三>母音(韻母)

1.基本元音

a e o o?/ou i u ee ir er

[a] [e] [o] [e] [ i ] [u] [ε] [ш] [γ]

阿 鞋 窩 烏 衣 污 啞 豬 鍋

(1).前六個(gè)為廈門音基本元音,漳州音增加ee;泉州音增加ш和γ

2.介音韻

閩南語(yǔ),音元音圖

ai au ia oa iau oai[ai][au][ia][ua][iau][uai]

哀 歐 耶 蛙 妖 歪

oe ui io iu iou

[ue][ui][io][iu][i?]

話 威 腰 尤 (喏)

3.鼻尾韻

m ng an in ian un oan am im

[m][?][an][in][ian][un][uan][am][im]

呣 秧 安 因 煙 溫 彎 庵 音

iam eng ang ong iang iong (oang) (om)

[iam][i?][a?][??] [ia?] [ua?] [?m]

閹 英 紅 汪 央 央 (風(fēng)) (森)

(1) “風(fēng)”是同安音,“森”是漳州音

4.鼻化韻

aN iN eN oN uN iaN oaN (oeN)

[a~] [i~] [e~] [?~] [u~] [ia~] [ua~] [ue~]

餡 圓 嬰 惡 囗 營(yíng) 鞍 (糜)

iuN ioN uiN auN aiN oaiN iauN

[iu~] [i?~][ui~][au~][ai~][uai~][iau~]

楊 羊 黃 嗷 閑 (關(guān)) 喵

(1).aN=a?; iN=i?; eN=e?;…,其余同理; (2). “糜”“羊”“黃”是漳州音;“閑”是同安音;

(3).“囗”“嗷”“喵”是象聲詞

5.入聲韻

ah-eh-oh-ouh-ih-uh-iah-ioh

[a?][e?][o?][??][i?][u?][ia?][io?]

鴨-嗝-學(xué)-(膜)-(鱉)-(嗍)-頁(yè)-藥

iuh-oah-oeh-uih-aih-auh-iauh-oaih

[iu?][ua?][ue?][ui?][ai?][au?][iau?][uai?]

匊-活-狹-(血)-鴨-(雹)-蟯-囗

ahN-auhN-ihN-ouhN-aihN-ehN-oaihN-mh

[a~?][au~?][i~?][?~?][ai~?][e~?][uai~?][m?]

(趿)-(滎)-囗-囗-囗-囗-囗-(默)

ngh-ap-ak-at-ek-ip-it-ut

[??][ap][ak][at][ik][ip][it][ut]

(蹭)-壓-沃-遏-益-揖-乙-兀

iap-iak-iat-ok-iok-oat-op-

[iap][iak][iat][?k][uat][?p]

葉-(煏)-謁-屋-約-越-囗-

(1).“aih鴨”是同安音;“op”是漳州音;

(2).“囗”代表各象聲詞,有音無(wú)字

閩南語(yǔ)聲調(diào)

調(diào)名:陰平陰上 陰去 陰入陽(yáng)平陽(yáng)去 陽(yáng)入

調(diào)值: 44 53 21 32 24 22 4

標(biāo)調(diào)符: 不標(biāo)調(diào) ˊ ˋ 不標(biāo)調(diào) ^ — '

閩南語(yǔ)聲調(diào)圖表

代碼 1 2 3 4 5 7 8例一

kim kím kìm kip kiam kīm ki'p

kim kim2 kim3 kip kiam5 kim7 kip8

金 錦 禁 級(jí) 咸 妗 及

例二 kun kún kùn kut k?n kūn ku't

kun kun2 kun3 kut kun5 kun7 kut8

君 滾 棍 骨 裙 郡 滑

例三 tong tóng tòng tok t?ng tōng to'k

tong tong2 tong3 tok tong5 tong7 tok8

東 黨 棟 督 同 洞 獨(dú)

例四 pe pé è peh pê pē pe'h

pe pe2 e3 peh pe5 pe7 peh8

飛 把 穢 伯 爬 倍 白

例五

chan chán chàn chat chan chān cha't

chan chan2 chan3 chat chan5 chan7 chat8

曾 盞 贊 節(jié) 層 贈(zèng) 實(shí)

注:(1).第1聲(陰平)和第4聲(陰入)沒(méi)標(biāo)調(diào);

(2).本表設(shè)計(jì)不包含"輕聲"啲內(nèi)容。

(3).本表設(shè)計(jì)不包含"變調(diào)"啲部分。 (4).第6聲是形式上啲"陽(yáng)上",實(shí)際上廈漳臺(tái) 并無(wú)"陽(yáng)上"調(diào)("陽(yáng)上"并入"陽(yáng)去"),因此,無(wú)第6聲

聲調(diào)變化

一、本調(diào)

1.單獨(dú)的一字讀本調(diào):

漳(chiang)、州(chiu); 漳(chiuN)、浦(phou2);金(kim)、門(mng5);臺(tái)(tai5)、東(tang)。

2.詞組的最后一字讀本調(diào):

漳(chiang7)州(chiu); 漳(chiuN7)浦(phou2) ;金(kim7)門(mng5);臺(tái)(tai7)東(tang)。

3.輕聲的前一字讀本調(diào):

劉(lau5)先生、康(khng)家、行(kiaN5)出去、氣(khi3)死、買(be2)啲。

二、一般變調(diào)

(一)、非入聲啲變調(diào)

(1).第5聲 變 第7聲

同(tong5)→同(tong7)學(xué) 毛(mng5)→毛(mng5)管

(2).第7聲 變 第3聲

洞(tong7)→洞(tong3)孔 號(hào)(ho7)→號(hào)(ho3)碼

(3).第3聲 變 第2聲

棟(tong3)→棟(tong2)梁 過(guò)(koe3)→過(guò)(koe2)去

(4).第2聲 變 第1聲

苦(khou2)→苦(khou)楚 軟(nng2)→軟(nng)腳

(5).第1聲 變 第7聲

磚(chng)→磚(chng7)仔頭 酸(sng)→ 酸(sng7)甜

(二)、入聲的變調(diào)

(6).入聲韻尾是"-p/-t/-k",第8聲變第4聲;第4聲 變 第8聲

淑(siok)→淑(siok8)女、法(hoat)→法(hoat8)國(guó)、一(it)→一(it8)流

合(hap8)→合(hap)作、罰(hoat8)→罰(hoat)錢、服(hok8)→服(hok)務(wù)

(7).入聲韻尾是"-h",本調(diào)第4聲,變調(diào)后第2聲,同時(shí)塞尾韻“-h”解除,變成“舒聲韻”

雪(seh)→雪(se2)水、借(chioh)→借(chio2)錢

歇(hioh)→歇岫(hio2-siu7)

(7).入聲韻尾是"-h",本調(diào)第8聲,變調(diào)后第3聲,同時(shí)塞尾韻“-h”解除,變成“舒聲韻”

學(xué)(oh8)→學(xué)(o3)堂、踏(tah8)→踏(ta3)水車

白(peh8)→白(pe3)色、狹(eh8)→狹(e3)細(xì)

聲母列表

閩南話發(fā)音 普通話拼音 清濁 送氣(1表示送氣)

塞音:

p (玻) b 清 0

p'(坡) p 清 1

b (帽) 濁

t (刀) d 清 0

t'(拖) t 清 1

k (哥) g 清 0

k'(科) k 清 1

g (鵝) 濁

塞擦音:

ts(遭) z 清 0

ts'(操) c 清 1

dz (日) 濁

鼻音:

m (姆) m 濁

邊音:

l (羅) l 濁

擦音:

s (梭) s

h (河) h

注:1,括號(hào)內(nèi)的例字是閩南語(yǔ)發(fā)音;

2,/*/發(fā)音為英語(yǔ)發(fā)音;

3,b,g,l三個(gè)聲母與后面的鼻化元音結(jié)合時(shí),讀成m,n,ng。

聲調(diào)表:

調(diào) 類:陰平 陽(yáng)平上聲陰去 陽(yáng)去 陰入 陽(yáng)入

調(diào) 值: 55 213 53 11 33 32 14

例 字: 真 秦 振 進(jìn) 盡 質(zhì) 疾

國(guó)際音標(biāo):tsin tsin tsin tsin tsin tsit tsit

歸納幾個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:

易混的聲母:

閩南話:p-ph-k-kh-t-th-l-n- b-m

普通話:B-P -G-K -D-T -L-N-無(wú)-M

ch[z/j]=z或者j,chh[ts]=q;(左為閩南語(yǔ)聲母,右為普通話聲母,以下同)

s=x;

b不等于普通話的B,普通話中沒(méi)有,也不是m。如‘母’bu.

發(fā)音特點(diǎn)

當(dāng)今的閩南方言是在夷狄人(古代閩越土著人群)與歷代多次北方河南人(中原人)南遷入閩,特別是唐、宋兩朝時(shí)期北方人入閩的基礎(chǔ)上,由八閩遠(yuǎn)古語(yǔ)音與歷代外來(lái)語(yǔ)言進(jìn)行交流、結(jié)合而逐漸形成的方言。

閩南語(yǔ)的發(fā)音主要特點(diǎn)有:1、多數(shù)古濁可平聲字,今讀音時(shí)不吐氣;2、念知、登等,有時(shí)保留破裂音,成[t]、[?];3、無(wú)輕唇音[v]、[f];4、有韻尾[-m]、[-p]、[-t]、[-k];5、聲調(diào)七類,以上為主,與古代聲調(diào)系統(tǒng)不盡相當(dāng)。此外,在閩南語(yǔ)中,文、白語(yǔ)言區(qū)別較大。白讀音代表本地方言比較久遠(yuǎn)的源頭,據(jù)研究,它是唐朝及后來(lái)時(shí)中原人南遷所帶來(lái)的漢語(yǔ)與當(dāng)?shù)亻}越土著(少數(shù)民族)的語(yǔ)言相結(jié)合就開(kāi)始形成的一種獨(dú)特的語(yǔ)音體系;文讀音則是本地方言與本民族權(quán)威的方言(古代的雅言、通語(yǔ)、近代的官話、現(xiàn)代的漢語(yǔ)、詞匯、語(yǔ)法等方面向權(quán)威的共同語(yǔ)靠攏的表現(xiàn))。

閩南語(yǔ)保留了相當(dāng)成分的中國(guó)古代特別是唐、宋時(shí)期語(yǔ)言的語(yǔ)音、詞匯,被海內(nèi)外語(yǔ)言學(xué)者稱為中國(guó)古代漢語(yǔ)的活化石。因此,研究探索閩南語(yǔ)的發(fā)展,對(duì)保護(hù)、弘揚(yáng)中國(guó)古代語(yǔ)言遺產(chǎn),研究中國(guó)其他語(yǔ)種以及古代閩越地區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等領(lǐng)域有著積極的作用。

保留成分

古漢語(yǔ)保留成份

閩南語(yǔ)的子音(聲母)直接繼承上古漢語(yǔ)的聲母系統(tǒng)。在這一方面,閩南語(yǔ)并沒(méi)有受到中古時(shí)期漢語(yǔ)系語(yǔ)音演變的影響。我們普遍認(rèn)為上古漢語(yǔ)有19個(gè)聲母。按照傳統(tǒng)的閩南語(yǔ)十五音分析,閩南語(yǔ)的聲母有15個(gè),就是說(shuō)上古漢語(yǔ)的19個(gè)聲母閩南語(yǔ)保留了15個(gè)。

上古漢語(yǔ)有一些特點(diǎn):

古無(wú)輕唇音古無(wú)舌上音 古多舌音 這些重要的古代漢語(yǔ)語(yǔ)音現(xiàn)象,閩南語(yǔ)保存得很好,反映上述上古漢語(yǔ)的特點(diǎn),以下逐一分析:

閩南語(yǔ)的“非組”和“幫組”聲母讀法相同,例如“飛”([pe44]),“蓬”([phang24]),“吠”([pui22]),“微”([bi24])。 “知組”和“端組”的聲母讀法相像,例如“豬”([ti44] / [tu44] / [t?44]),“丑”([thiu53]),“程”([thiann24])。 很多“章組”的字聲母讀法和“端組”相同,例如“唇”([tun24]),“振”([tin53])“召”([tiau22]),“注”([tu21])。

傳統(tǒng)上認(rèn)為閩南語(yǔ)有8聲(實(shí)際上是7聲),即:

例字 調(diào)值 調(diào)型 調(diào)類

獅 55 高平調(diào) 陰平

虎 52 高降調(diào) 上

豹 31 低降調(diào) 陰去

鱉 3’ 低促調(diào) 陰入

猴 35 回升調(diào) 陽(yáng)平

狗 52 高降調(diào) 上

象 33 低平調(diào) 陽(yáng)去

鹿 4’ 高促調(diào) 陽(yáng)入

資深閩南語(yǔ)專家林央敏教授認(rèn)為,閩南語(yǔ)聲調(diào)已經(jīng)歸并簡(jiǎn)化為6聲,即:

例字 調(diào)值 調(diào)型 調(diào)類 比較

獅 55 高平調(diào) 陰平 同普通話一聲:汪

猴 35 回升調(diào) 陽(yáng)平 同普通話二聲:洋

豹 31 低降調(diào) 陰去 同普通話三聲:海(變調(diào))

虎 52 高降調(diào) 上 同普通話四聲:浪

鱉 3’ 低促調(diào) 陰入 同普通話五聲:個(gè)(此字與“個(gè)”有別)

象 33 低平調(diào) 陽(yáng)去 普通話無(wú)此調(diào)

獅 55 高平調(diào) 陰平 同普通話一聲:汪

閩南語(yǔ)的元音和聲調(diào),體現(xiàn)中古音的特點(diǎn)。元音方面,閩南語(yǔ)和粵語(yǔ)都完整保存中古音6個(gè)復(fù)音韻韻尾,其中[-p]、[-t]、[-k]是塞音,[-m]、[-n]、[-?]是鼻音。

聲調(diào)方面,中古音“平上去入各分陰陽(yáng)”的特點(diǎn)在閩南語(yǔ)得到體現(xiàn)。漳州音、廈門音、同安腔、臺(tái)灣優(yōu)勢(shì)腔,有陰平、陰上、陰去、陰入、陽(yáng)平、陽(yáng)去、陽(yáng)入7個(gè)調(diào);泉州音(僅以泉州市區(qū)“府城音”為代表)有陰平、陰上、去聲(陰去和陽(yáng)去合并)、陰入、陽(yáng)平、陽(yáng)上、陽(yáng)入7個(gè)調(diào)。龍巖音(以龍巖市區(qū)音為代表)有8個(gè)聲調(diào)(四聲各分陰陽(yáng))。

一般地,漢語(yǔ)中古音有八個(gè)聲調(diào),體現(xiàn)“平上去入各分陰陽(yáng)”。今天的漢語(yǔ)方言,大多能夠完整或不完整地保留中古音的某些特點(diǎn)。以閩南話為例,漳州音獨(dú)缺“陽(yáng)上”調(diào)(漳腔陽(yáng)上并入陽(yáng)去);泉州音則惟獨(dú)去聲的本調(diào)不分陰陽(yáng)(即陰去和陽(yáng)去合并,但各自變調(diào)后仍能區(qū)分)。

所謂閩南語(yǔ)七聲八調(diào),指的就是這些調(diào)性的完整。

| 聲調(diào) | 平 | 上 | 去 | 入 | | | | | |

| 陰平 | 陽(yáng)平 | 陰上 | 陽(yáng)上 | 陰去 | 陽(yáng)去 | 陰入 | 陽(yáng)入 | | |

| 代碼 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | |

| 調(diào)值 | 廈門 | 44 | 24 | 53 | - | 21 | 22 | 32 | 4 |

| 東 tang | 銅 tang | 董 tang | - | 凍 tang | 動(dòng) tang | 觸 tak | 逐 tak | | |

| 臺(tái)北 | 44 | 24 | 53 | - | 11 | 33 | 32 | 4 | |

展開(kāi)表格閩南語(yǔ)詞匯,有很多屬于古漢語(yǔ)的成份,最古老的可以追溯到春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,甚至是上古時(shí)代。例如俗語(yǔ)“日時(shí)走拋拋,暗時(shí)點(diǎn)燈膋”中的“膋” 就是那個(gè)時(shí)代的語(yǔ)言。(《詩(shī)經(jīng)?小雅?信南山》有:“執(zhí)其鸞刀,以啟其毛,取其血膋。”)

| 單數(shù) | 眾數(shù) | | | |

| 第一人稱 | 我gua | 阮gun | | | |

| 排除性 | 我人,余人,吾人之連音 ng, ung, oang | 我們 | 包括性 | 儂 lang | 咱lan |

| 第二人稱 | 汝li | 恁lin | 您(“你人”連音)ning, ling | | |

| 第三人稱 | 伊 | 亻因in | 伊人 i nang(潮瓊片)ing(伊人連音 | | |

| 閩臺(tái)片) 儂(人)lang, nang |

人稱說(shuō)明:

儂為“人”的語(yǔ)讀:相當(dāng)于普通話的“人家”。此一漢字傳至日本,為天皇、后普通為年長(zhǎng)者所用第一人稱,儂(わし)。此外,可以當(dāng)?shù)谌朔Q不特定之單復(fù)數(shù)。

予=余=于=我/吾。余予于我訓(xùn)讀皆同,“吾”為形聲字。文讀為ngo,語(yǔ)讀為go。《論語(yǔ)》孔子也自稱為吾。而更常見(jiàn)“我”goa,近代用法。

“你”字的右半,正是“爾”字的簡(jiǎn)化或草書(shū),汝和女在表第二人稱時(shí)通同,如《論語(yǔ)》:“今女畫(huà)。”的女就是你的意思,而女字在閩南語(yǔ)中也是這二種讀法。

您。今普通話僅解作第二人稱敬語(yǔ)。

《詩(shī)經(jīng)》里所有的“伊”都是指“他”。

生、先生:日語(yǔ)、韓語(yǔ)亦保留“先生”用法;而一般人稱后之さん,正是漢字“生”之古音。“張生”指張先生;“張先生”指張老師,一些學(xué)有專精者,前輩,如醫(yī)生,教師,律師……等。

之:普通話的這,直到明代以前的中文,還是用“之”表普通話的“這”。最古老的可追溯到《詩(shī)經(jīng)》:“之子于歸”(這小孩出嫁)

牙、齒:人、草食動(dòng)物口內(nèi)者稱齒。如馬齒、齒科大夫(非牙科大夫),齒膏(非牙膏);其他動(dòng)物、山精鬼魅、幼獸,小孩或橫生于口外,尖利者,稱牙。如暴牙(亂長(zhǎng)的),象牙(生長(zhǎng)在口外)

溺/屎溺:溺者,尿也。《莊子》:“道在屎溺。”

時(shí)間:夜半、日出、早時(shí)/早食(早亦作蚤),晡時(shí)/晡食(指下午)、日落(白話常講“日頭落山”)、黃昏、宴時(shí)/宴食/暗時(shí)/暗食(晚上)……等詞。《淮南子.天文訓(xùn)》十時(shí)辰制,《隋書(shū).天文志》或漢代官方十二時(shí)辰制,都可以看到這些名稱。其他如,中晝(中午)。

空間:用字有嚴(yán)格區(qū)分。

頂/上。“頂”指物之上緣,“上”指物之上方或上半部。如,頭頂,山頂,水上(通常指高于水面如沿岸),水面上或水頂(橋起諸水頂),樹(shù)頂,身上,身軀頂,天頂,

底/腳。“底”指物之下緣,“腳”指物之下方或下半部。如,腳底,山腳,水底,樹(shù)腳(如講樹(shù)底是指根部之下),井底(某一空間之最下處),手底(也指可直接掌握的資源),手下(大至歸我所管領(lǐng)者,不如手底強(qiáng)烈。)。

奧(最深處)。如村奧(最里村。)、奧萬(wàn)大,奧深水。

地名:閩南地區(qū)常見(jiàn)地名用字。

埔(平原),坑/湖(低勢(shì)低者,稱湖不一定有水:很多是古時(shí)有水,如今沒(méi)水。),坪(坡勢(shì)緩者,或小高原)

莊(村落);寮(臨時(shí)塔建的棚屋,如草寮,工寮。),茨(原指茅屋,今多作“厝”,指房子,同客家人稱“屋”者,常冠姓于前,如陳茨/陳厝,指陳姓人家的房子/房子聚落。) 社(部落祭祀處而形成的聚落。臺(tái)灣多為原平埔族居地)

崎(山坡),崁(平面上突起如階梯的地勢(shì))

港(不限河溪大小,多為古早泊船,或作交易處。今不一定有水。),洲(河道沙積地)

田/塍(農(nóng)地)

營(yíng)/宿/鎮(zhèn)/鋒/沖(昌)/勁(臺(tái)灣地區(qū)多為鄭成功父子布軍處)

門/口(如:鹿耳門,鄭成功登臺(tái)處,為一海口)

驛:車站。驛頭(車站),驛夫(車夫),驛長(zhǎng)(站長(zhǎng))。客家話,日語(yǔ),韓語(yǔ)也表留此用古語(yǔ)。

忝:疲也。普通話謂之“累”。《詩(shī)經(jīng).小宛篇》:“無(wú)忝爾所生” (不要累了你的父母)。

寒/冷:普通話混用。日語(yǔ)、韓語(yǔ)亦保留此一用法。 環(huán)境自然施于我者,如天氣,稱寒,如“冬天會(huì)寒”;

形容物之溫度,稱冷,如“冷霜霜”,“腳尾手尾冷”。

熱/燒:同上。天氣熱,滾水燒。

細(xì)膩:膩,音同“二”。小心也。如,細(xì)膩行兮(小心走嘿)。

身:閩語(yǔ)稱“懷孕”皆為“有身”,而“身”字于甲骨文中即畫(huà)一個(gè)人腹中有物。

食具:以煮食用具為例,古代稱為“釜”的,北方人、官話語(yǔ)區(qū)稱為“鍋”,粵語(yǔ)和客家話稱“鑊”,閩語(yǔ)稱為“鼎”。閩語(yǔ)以“鼎”作“釜”至少保存了西漢尚可了解的一種用法。丁邦新:〈漢語(yǔ)方言史和方言區(qū)域史的研究〉,《丁邦新語(yǔ)言學(xué)論文集》(北京:商務(wù)印書(shū)館,1998),頁(yè)203-206。

箸:Ti, Tu。筷子。日語(yǔ)漢字同。

衫:衣也。由上而下穿者,不論是否及于下半身,都一定叫衫。如長(zhǎng)衫(長(zhǎng)袍)。

犖確/僂佝/……:凡顛沛不平貌,皆稱“l(fā)oko”。loko馬(騎起來(lái)會(huì)讓人跳腳的馬),犖確石(見(jiàn)于韓愈<山石>一詩(shī),臺(tái)灣澎湖多見(jiàn),今多表音為老咕石),犖確糜(爛泥巴)。

糜:粥也,稀泥貌者也可稱之。如晉惠帝:“何不食肉糜?”,犖確糜(爛泥巴)。

濫/爛:普通話全混用為“爛”

濫(lam陽(yáng)去),普通話作“爛”,充數(shù)貌,暗指品質(zhì)不良,甚至可能是水貨,如成語(yǔ)“濫竽充數(shù)”,之臺(tái)電視濫濫(這臺(tái)電視品質(zhì)不好);

爛(luan),指腐敗貌。如豆腐爛矣(腐敗了)。

狡獪:之個(gè)子(囝)誠(chéng)狡獪也。(這小孩很不聽(tīng)話,不受教,頑皮。)

悾/悾悾:心思空空,傻瓜。《論語(yǔ)》子曰:“狂而不直,侗而不愿,悾悾而不信,吾不知之矣。 ”

湛:濕。《詩(shī)經(jīng).召南》“湛湛露斯”

倒置詞:

其次,如“衫褲”“人客”“趁錢”“眠床”“精肉”“滾水”等等都是唐宋以來(lái) (中古漢語(yǔ)時(shí)代) 的用詞。[衫褲、人客、滾水,也見(jiàn)于粵語(yǔ)]

閩南語(yǔ)一些構(gòu)詞方式和現(xiàn)代漢語(yǔ)相反,但是和古漢語(yǔ)相同,例如“鴨母”“風(fēng)臺(tái)”“人客”“親堂”“骹手”等。

表動(dòng)物之性別及物之陰陽(yáng)者,以“公/母”表二,如雞母,狗公。

表本源及衍生者,以“母/子”表示:如錢母(母錢也,即本錢),錢子囝(利息)。股母(股本),股子囝(股息)。

其他:慣習(xí),頇顢,千秋,僂傴,鬧熱,童乩,氣力,棄嫌,退后,序先,第(dai上聲)先,塞鼻,寸尺,冒仿,青紅燈(紅綠燈),板模,胃腸,慢且,頭前,久長(zhǎng),出外,心內(nèi),加添,養(yǎng)飼,落衰,菜蔬,延遲,利便,緣投,運(yùn)命,進(jìn)前,紹介(介紹,都有人用),臭酸,姑磨(今臺(tái)灣地區(qū)多俗寫(xiě)為龜毛),嚇驚/嚇恐(恐驚古音同),夜半,布帆/布蓬,暝日(暝為夜的意思),

動(dòng)詞:

臆:猜測(cè)也。《論語(yǔ)》子曰:“毋臆,毋必,毋固,毋我。”

落:離開(kāi)交通工具、交通動(dòng)線,往下之動(dòng)作,都稱“落”。落車(下車),落轎(下轎);落崎(下坡);落山(下山);落高速公路(下高速公路)。粵語(yǔ)、日韓語(yǔ)也表留此漢字表意。

宰:殺也。口語(yǔ)多用宰。宰豬、宰人。

斟酌:小心,計(jì)較,深慮專心也。加斟酌兮(多注意多考慮專心一點(diǎn))。

熟悉:認(rèn)識(shí)也。悉音sai。如,王生你有熟悉無(wú)?(你認(rèn)識(shí)王先生嗎?)

斗:聚也。二人斗陣行(二人一起走。)

企:立也,如企鵝(站起來(lái)的鵝),企壁(賣身女),企起來(lái)(站起來(lái)。),音khia。

行、走:日韓語(yǔ)也表留此漢字表意。

行:今普通話之“走”,古謂之“行”也。如普通話的走路,閩語(yǔ)叫“行路”(行之于路),

走:急行也,即普通話的“跑”,古語(yǔ)謂之“走”也。而閩語(yǔ)里的“走路”,字面為“奔跑于路”,而且有“逃跑”、“逃亡”之義。如暴走。

痹痹惙(扯):嚇到發(fā)抖。日韓語(yǔ)也表留此漢字“痹”表達(dá)微顫和麻木之意。

彳亍/蹉跎:左足為彳,右足為亍,彳亍指前行,有漫無(wú)目的行走,或游戲之意。如小明去公園內(nèi)彳亍(蹉跎)。

名詞動(dòng)詞化或形容詞化:天光(天亮),車過(guò)來(lái)(用車子載過(guò)來(lái)),泉藥水(噴藥水)。

沃:澆。如,沃水(澆水),沃花(澆花)。

副詞/助動(dòng)詞/其他:

諸:語(yǔ)音同“豬”或“著”,“之于”也。之味藥子已經(jīng)加諸內(nèi)也(這味藥加到里面了。)

若:

似也,同“如”。若行若走(又走又跑。),音na。

如何也(類英文的how),通“偌”。若大?(多大),若濟(jì)(多少?),各地口音有Goa, Noa, Na等。亦可通“如”也。

誠(chéng)/真:

誠(chéng)在古文中履見(jiàn)不鮮,亦可作“成”,誠(chéng)大也(真的很大啊)

名詞或名詞化形容詞多用“真”。如真紅,真白,真男子漢。

上/至/大,在古文中表“最”、“極致”、“無(wú)可取代”之意。如孔子、老子、釋迦牟尼的封號(hào):至圣,上圣,大圣。閩語(yǔ)天天在用,

上+形容詞:。如上好(最好);上大(最大),上寒(最冷)。 至(語(yǔ)音為Chiah)+形容詞:如:至好(這么好),至大(這么大);至寒(這么冷)。

大+形容詞:如:大厭頭(超級(jí)不識(shí)相),大豬頭(超級(jí)笨蛋),大好人。

著,是也。普通話對(duì)錯(cuò)的對(duì),閩語(yǔ)稱“著”,表示說(shuō)中了,講對(duì)了。如,著也(對(duì)啊)。而閩語(yǔ)的“對(duì)”,是相對(duì),根據(jù)之本意。如,對(duì)獎(jiǎng),對(duì)之個(gè)開(kāi)始算(從這個(gè)開(kāi)始算)。

著,得也,中也,同“得”;得者,取也。著獎(jiǎng)/得獎(jiǎng)(中獎(jiǎng)),拍著后壁(打中了后面)。

按:根據(jù)也。按之個(gè)開(kāi)始算(從這個(gè)開(kāi)始算),按刑法規(guī)定(根據(jù)法律規(guī)定,臺(tái)灣法學(xué)界常用。)。

焉耳?/安爾/安耳:這樣子(而已)。焉/安,相當(dāng)于英文的how。

《孟子.梁惠王》:“盡心焉耳”(盡心這樣而已)。

話不是焉(安)耳(爾)?講(話不是這樣子講)。

可以加在形容詞之前以加強(qiáng)語(yǔ)氣:

之(tsit)粒西瓜有大(這個(gè)西瓜真大)

之(tsit)個(gè)囝仔有勇(這個(gè)孩子真勇敢)

這種用法跟《詩(shī)經(jīng)》里“有”字的用法非常接近:

《周南.桃夭》:桃之夭夭,有蕡其實(shí)。(有蕡=真大)

《小雅.白華》:有扁斯石,履之卑兮。(有扁=真扁)

加:

kha+形容詞:如“加少”指“變得比較少”

《孟子.梁惠王篇》﹕“鄰國(guó)之民不加少﹐寡人之民不加多﹐何也?”

王安石《游褒禪山記》:“蓋予所至,比好游者尚不能十一,然視其左右,來(lái)而記之者已少,蓋其又深,則其至者又加少矣”。

what:

什么:通“甚乜”。二字一起出現(xiàn)(閩臺(tái)片)

甚:通什么的“什”, 閩南語(yǔ)多寫(xiě)成“啥”,后可加名詞。如,甚人(何人),甚事(何事。事念Tai)……。閩臺(tái)片口語(yǔ)多用“甚”表示what。

乜:通什么的“么”。“乜個(gè)”(潮瓊片)

底:Ti或Toe, To, Te。“底個(gè)”(何,潮瓊片),底事(Ti Tai,何事)。

how to: 安(焉)怎+動(dòng)詞。

how + adj. : 若+形容詞。如若大(多大,how big),若濟(jì)(多少,how much/ how many)

when: 底時(shí),何時(shí)。

who: 甚人(可連音),底人(潮瓊片)

where:底,底位。

which: 底一+名詞